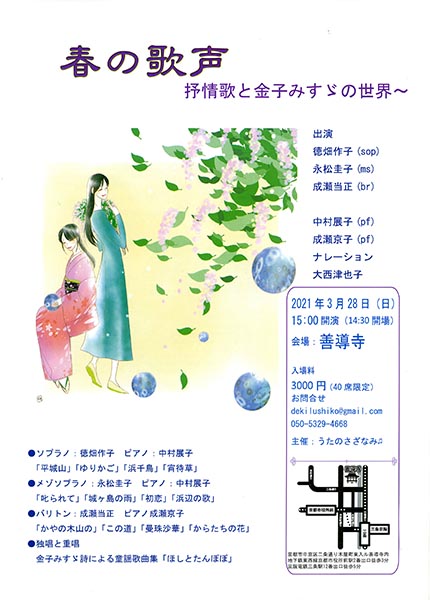

春の歌声~抒情歌と金子みすゞの世界~

音楽でつながる♪リレーコンサート

3月28日(日)14時開演(13時15分開場)、京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番・3番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

一般公募で選ばれた6団体が演奏。プロ・アマチュア、音楽ジャンル問わず奏でられる音楽のバトンリレー!

プログラム=関西フルートオーケストラ(フルートオーケストラ)〔モーツァルト/ディヴェルティメントK.136〕、La Chic(尾花由佳・神永強正:ピアノ・デュオ)〔プーランク/「仮面舞踏会」の終曲によるカプリッチョ ほか〕、Duo すずらん(袴田さやか・上田眞由美:ヴァイオリン&ピアノ)〔モーツァルト/ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調K.454より〕、Duo Ueni(上原雅史・上村美里:サクソフォン&ピアノ)〔ローゼンブラット/カルメン・ファンタジー〕、戸室玄(ピアノ独奏)〔プーランク/3つのノヴェレッテ ほか〕、ブラス・アンサンブル・サタデー(金管アンサンブル)〔スザート(アイヴソン編曲)/スザート組曲〕

無料。

※先着順・全席指定

問い合わせTEL075・711・2980(京都コンサートホール/平日10時~17時 第1・第3月曜休、但し休日の場合は翌平日休)。

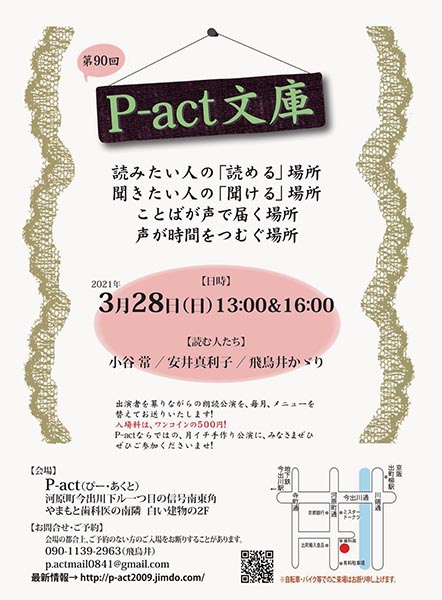

第90回『P-act文庫』

3月28日(日)13時/16時開演(開場は各開演時間の30分前)、P-act(京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町448 清和テナントハウス2F。京阪鴨東線「出町柳」より西に徒歩10分、または市バス「河原町今出川」下車すぐ。Pなし)。

読みたい人の「読める」場所。聞きたい人の「聞ける」場所。ことばが声で届く場所。声が時間をつむぐ場所。月に1回、P-actが、そんな「P-act文庫」に早変わり。毎月メニューを替えて、出演者を募り朗読公演。P-actならではの、月イチ手作り公演。

出演=小谷 常・安井真利子・飛鳥井かゞり

500円。

※要予約

申し込み・問い合わせTEL090・1139・2963、✉p.actmail0841@gmail.com(ピーアクト・飛鳥井)。

第32回 野むら山荘寄席

3月28日(日)11時半~14時、野むら山荘(京都市左京区大原野村町236。京都バス〔大原行き〕「野村別れ」バス停から徒歩15分。Pあり)TEL075・744・3456。

ランチ付きの落語会。

出演=林家菊丸、桂笑金

食事/11時半~12時50分

落語/13時~14時

6000円(食事・落語)。

※全席椅子席・40席

※要予約

問い合わせTEL075・744・3456(野むら山荘)。

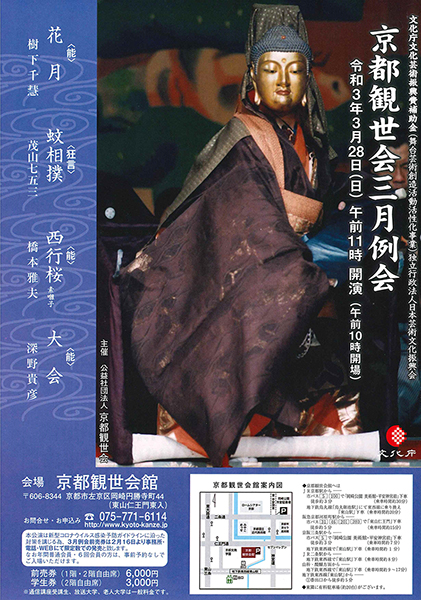

京都観世会3月例会

3月28日(日)11時開演(10時開場)、京都観世会館(京都市左京区岡崎円勝寺町44。地下鉄東西線「東山」1番出口より北へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・771・6114。

能「花月」樹下千慧、狂言「蚊相撲」茂山七五三、能「西行桜 素囃子」橋本雅夫、能「大会」深野貴彦

一般(自由席)6000円、学生(2F自由席)3000円。※要学生証

申し込み・問い合わせTEL075・771・6114(京都観世会館)。

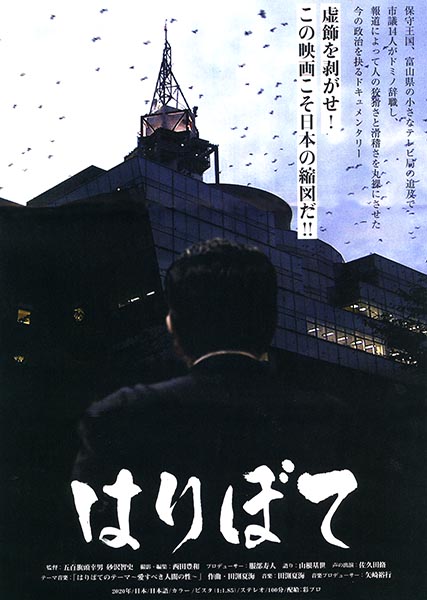

『はりぼて』

3月28日(日)10時半・13時半、京都教育文化センター(京都市左京区聖護院川原町4-13。京阪本線「神宮丸太町」5番出口より徒歩3分。Pなし)TEL075・771・4221。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

保守王国、富山県の小さなテレビ局の追及で市議14人がドミノ辞職し、報道によって人の狡猾さと滑稽さを丸裸にさせた今の政治を抉るドキュメンタリー

監督= 五百旗頭幸男、砂沢智史

(2020年/日本/100分)

※同時上映あり/オンラインで配信した折の特典動画=2人の監督+望月衣塑子さんの鼎談

一般1300円(前売り1100円)。

チケット取り扱いTEL075・256・1707(京都映画センター)TEL0570・08・4005(ローソンチケット)Lコード:51620

問い合わせTEL075・256・1707(京都映画センター/平日10時~17時)。

大阪交響楽団名曲セレクション「田園&運命」

3月27日(土)15時開演(14時半開場)、京都府中丹文化会館(京都府綾部市里町久田21-20。JR山陰本線「綾部」より徒歩約20分、送迎バスあり/開演30分前と1時間前、綾部駅南口ロータリーより運行。P少あり)TEL0773・42・7705。

指揮=柴田真郁

演奏=大阪交響楽団

プログラム=ベートーヴェン/「レオノーレ」序曲 第3番、交響曲 第5番「運命」、交響曲 第6番「田園」

指定席2500円(前売り2000円)。

※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL0773・42・7705

問い合わせTEL0773・42・7705、✉info@chutan.or.jp(京都府中丹文化事業団:谷口)

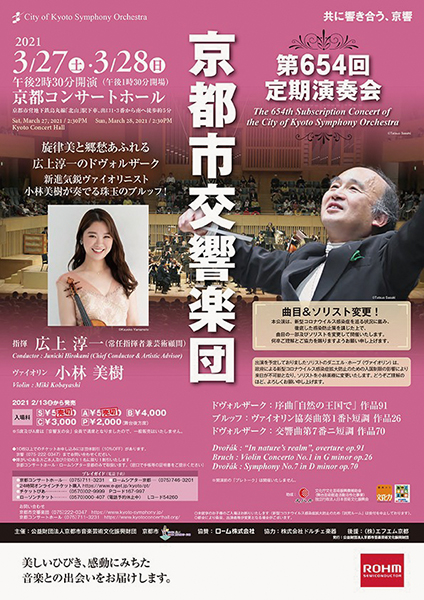

京都市交響楽団 第654回定期演奏会

3月27日(土)・3月28日(日)14時半開演(13時半開場)、京都コンサートホール大ホール(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

指揮=広上淳一(京都市交響楽団常任指揮者兼芸術顧問)

ソリスト=小林美樹(ヴァイオリン)

プログラム=ドヴォルザーク/序曲「自然の王国で」 作品91、ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 作品26、ドヴォルザーク/交響曲第7番ニ短調 作品70

B席(3Fサイド席のみ販売)4000円、C席3000円、P席(舞台後方席)2000円、障がい者の方・介助人1人に限り割引あり※証明書提示(京都コンサートホール・ロームシアター京都のみで販売)

※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:167-997、TEL075・711・3231(京都コンサートホールチケットカウンター)ほか。

問い合わせ TEL075・222・0347(京都市交響楽団)。

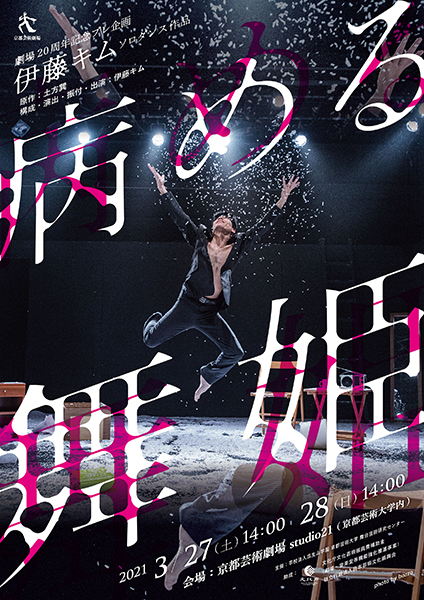

劇場20周年記念プレ公演 伊藤キム ソロダンス作品『病める舞姫』

3月27日(土)・3月28日(日)14時開演(各開演時間の10分前より、整理番号順で入場)京都芸術劇場春秋座(京都市左京区北白川瓜生山2-116。市バス「上終町京都造形芸大前」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・9207。

題材は舞踏の始祖・土方巽(1928-1986)の著作『病める舞姫』。訪れた部屋には一冊の本が置かれてあり、それを手にしたことで徐々にその世界に引きずり込まれていく――

ダンス、言葉、ギターの弾き語りをツールに、伊藤キムがシャーマンとなり、土方巽が遺した『病める舞姫』の世界へと誘います。

原作=土方巽

構成・演出・振付・出演=伊藤キム

一般3500円(前売り3000円)、学生・ユース3000円(前売り2500円)。

整理番号付き自由席

※ユースは25歳以下。要証明書提示

※未就学児入場不可(3月28日の回、託児あり/生後6カ月以上、7歳未満。1人につき1500円。要予約TEL075・791・9437〔京都芸術大学舞台芸術研究センター〕3月19日17時締め切り)

チケット取り扱い・問い合わせTEL075・791・8240(京都芸術劇場チケットセンター/平日10時~17時)。