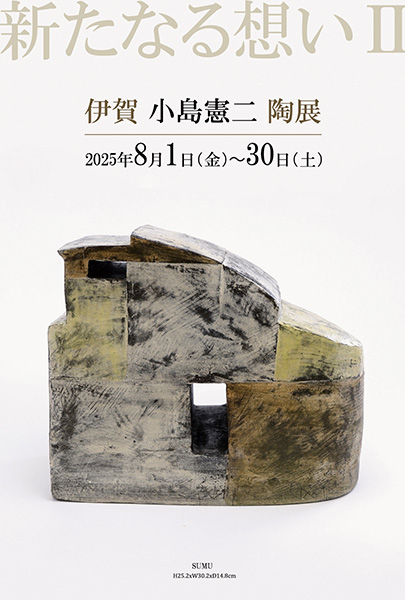

小島 憲二 陶展「新たなる想い」II

8月1日(金)~8月30日(土)11時~18時(日・月・8月12日~8月16日、休。最終日16時まで)、桃青京都ギャラリー (京都市中京区一之舟入町375 SSSビル1F。地下鉄東西線「京都市役所前」直結、ゼスト御池16番出口より徒歩3分)TEL075・585・5696。

同展の中心となるのは、新たな挑戦として制作された扁壺のシリーズです。制作の最終工程で、「口を閉じる」選択をしたことで、器が空間を内包し、住居のような佇まいを湛える造形が生まれました。そのかたちは、作家自身の中で「SUMU(住む・棲む・栖む)」という言葉と重なり、新たな作品世界として結実しました。

これらの作品は、新たに探し求めた土を使用し、さらに李朝陶を想起させる白化粧を施し、部分的に色化粧も加えることで、従来の伊賀焼に見られる荒々しく素朴な雰囲気とは異なる温かみを帯び、これまでにない柔らかな表情と静かな存在感が生まれています。また、焼成中に荒土の地肌に自然に生じた“笑み割れ”が、時間の蓄積を感じさせるようなノスタルジックな趣を添えています。

一方で、同展では伊賀焼の原点を見つめ直すような伝統的な作品も展示します。小島は42年前から古伊賀の再現に本格的に取り組み、穴窯や登り窯での焼成を通して、日本独自の美意識の体現に挑み続けてきました。

焼成には赤松を用い、季節の移ろいと向き合いながら、炎と灰がつくり出す一期一会の景色に一喜一憂してきたと語ります。

空間性や造形性に重きを置いた扁壺シリーズの新作と呼応するように並ぶ伊賀の扁壺や茶盌、酒器は、伝統と革新、時間と技術が交差する小島憲二の陶芸の現在を象徴するものといえるでしょう。

器という枠を超えた陶の表現を通じて、作家の深化と革新が凝縮された作品群を、ぜひこの機会にご高覧ください。 桃青京都ギャラリー

問い合わせinfo[at]gallerytosei.com(桃青京都ギャラリー)。

https://www.kyoto-minpo.net/event/archives/2025/08/01/post-88181.phphttps://www.kyoto-minpo.net/event/wp-content/uploads/2025/08/20250812-04.jpghttps://www.kyoto-minpo.net/event/wp-content/uploads/2025/08/20250812-04-150x150.jpg画廊・ギャラリー8月1日(金)~8月30日(土)11時~18時(日・月・8月12日~8月16日、休。最終日16時まで)、桃青京都ギャラリー (京都市中京区一之舟入町375 SSSビル1F。地下鉄東西線「京都市役所前」直結、ゼスト御池16番出口より徒歩3分)TEL075・585・5696。 同展の中心となるのは、新たな挑戦として制作された扁壺のシリーズです。制作の最終工程で、「口を閉じる」選択をしたことで、器が空間を内包し、住居のような佇まいを湛える造形が生まれました。そのかたちは、作家自身の中で「SUMU(住む・棲む・栖む)」という言葉と重なり、新たな作品世界として結実しました。 これらの作品は、新たに探し求めた土を使用し、さらに李朝陶を想起させる白化粧を施し、部分的に色化粧も加えることで、従来の伊賀焼に見られる荒々しく素朴な雰囲気とは異なる温かみを帯び、これまでにない柔らかな表情と静かな存在感が生まれています。また、焼成中に荒土の地肌に自然に生じた“笑み割れ”が、時間の蓄積を感じさせるようなノスタルジックな趣を添えています。 一方で、同展では伊賀焼の原点を見つめ直すような伝統的な作品も展示します。小島は42年前から古伊賀の再現に本格的に取り組み、穴窯や登り窯での焼成を通して、日本独自の美意識の体現に挑み続けてきました。焼成には赤松を用い、季節の移ろいと向き合いながら、炎と灰がつくり出す一期一会の景色に一喜一憂してきたと語ります。 空間性や造形性に重きを置いた扁壺シリーズの新作と呼応するように並ぶ伊賀の扁壺や茶盌、酒器は、伝統と革新、時間と技術が交差する小島憲二の陶芸の現在を象徴するものといえるでしょう。 器という枠を超えた陶の表現を通じて、作家の深化と革新が凝縮された作品群を、ぜひこの機会にご高覧ください。 桃青京都ギャラリー 問い合わせinfogallerytosei.com(桃青京都ギャラリー)。kyomin-minpo seinen@kyoto-minpo.comAdministrator京都イベントなびスポンサーリンク