山城社会科研究会246回例会~戦争遺跡は平和を語り続ける

7月8日(金)19時、京田辺中部住民センター「せせらぎ」1F和室(京都府京田辺市草内美泥22-2。近鉄京都線「新田辺」より京阪バス・奈良交通バス「草内口」下車すぐ。Pあり)TEL0774・64・8810。

講師=磯崎三郎(元・公立高校教諭・立命館大学講師/「戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会」)

テーマ=『戦争遺跡は平和を語り続ける~山城地方の戦争遺跡と平和の授業~』

500円。

問い合わせTEL0774・46・1291(片桐)。

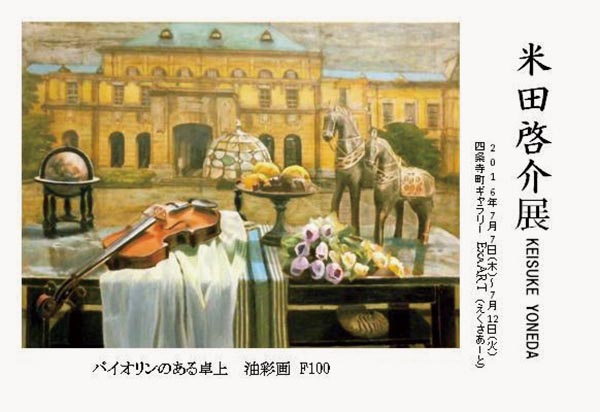

第二回米田啓介個展

7月7日(木)~7月12日(火)12時~18時(最終日17時まで)、ExaArt(京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町594 岡本鏡店ビル505号。阪急京都線「河原町」より徒歩5分)TEL075・746・2776。

一水会会友。油彩。

無料。

問い合わせTEL075・746・2776(えくさあーと)。

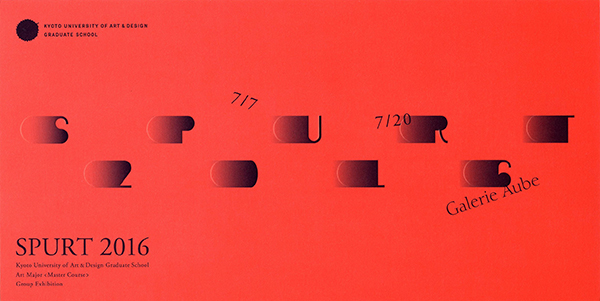

SPURT2016 造形大修士2回生展

7月7日(木)~7月20日(水)10時~18時、京都造形芸術大学 人間館1Fギャルリ・オーブ(京都市左京区北白川瓜生山2-116。市バス「上終町京都造形大前」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・9122。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

京都造形芸術大学大学院

芸術表現専攻修士課程2回生作品展

※7月11日(月)15時~18時/作品講評会

問い合わせTEL075・791・9122(京都造形芸術大学)。

衹園祭写真展

見野大介・梶本直子~ 陶・硝子展

7月6日(水)~7月17日(日)12時~19時(月・火休。最終日18時まで)、町家ギャラリー&カフェ龍(京都市北区紫野下石龍町3-5。市バス「堀川北大路」下車徒歩5分。提携駐車場「風良都パーク47」あり。サービスコインをお渡し)TEL075・555・5615。

問い合わせTEL075・555・5615(町家Gallery café龍)。

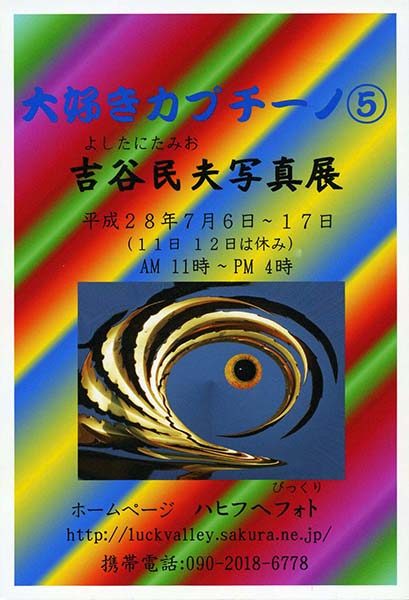

吉谷民夫写真展~大好きカプチーノ⑤

7月6日(水)~7月17日(日)11時~16時(7月11日・7月12日休)、辻本写真工房(京都市上京区烏丸通寺之内上ル647-9。地下鉄烏丸線「鞍馬口」)TEL075・366・3753。

問い合わせTEL090・2018・6778。

ハヒフヘフォト

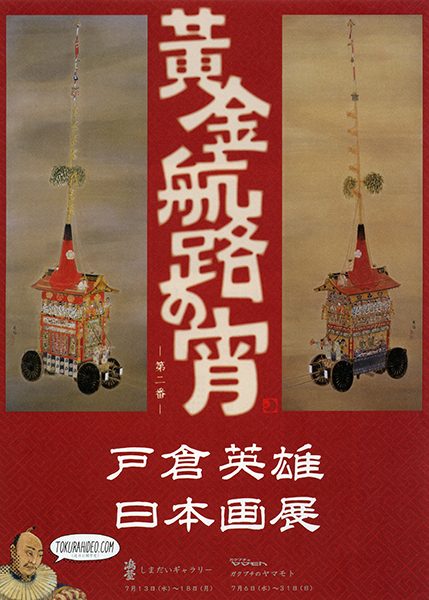

戸倉英雄日本画展~「黄金航路の宵」

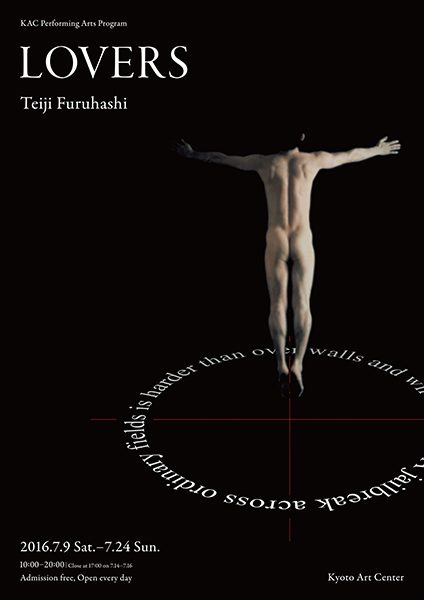

古橋悌二~LOVERS 永遠の恋人たち 展示

7月9日(土)~7月24日(日)10時~20時(7月14日~7月16日、17時まで)、京都芸術センター講堂(京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2。地下鉄烏丸線「四条」・阪急京都線「烏丸」22番出口より徒歩5分。Pなし)TEL075・213・1000。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

京都を拠点に活動し、世界のアートシーンに大きな影響を与えたアーティスト・グループ、ダムタイプの活動を改めて捉えなおし、ダムタイプが現代のアーティストに与えた影響と、アーティスト・グループやアーティスト・コレクティブといったジャンルを超えたアーティストによる協同の可能性を考えます。

※同館談話室にて修復資料展示あり

無料。

問い合わせTEL075・213・1000(京都芸術センター)。

【関連イベント】

●ナイトパーティ

7月13日(水)20時~

会場=METRO

出演=OK GIRLS(砂山典子・田中真由美・薮内美佐子) 、BuBu de la Madeleine、山中透 a.k.a. DJ Lala、南琢也(softpad)、フランソワ・アルデンテ&マルガリータ・アルデンテ

2000円+1ドリンク制

●トークイベント

7月18日(月・祝)13時~15時

会場=同館フリースペース

出演=阿部一直(山口情報芸術センターキュレーター・アーティスティック・ディレクター)、石谷治寛(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター研究員)、住友文彦(キュレーター・アーツ前橋館長)、石原友明(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター所長)、高谷史郎(アーティスト・ダムタイプ)

ファシリテーター=建畠晢(京都芸術センター館長)

500円。※申込み不要

●ダムタイプ作品上映会 ※入れ替えなし、入退場自由

7月18日(月・祝)16時半/S/N、18時/memorandum、19時半/ゲストトークⅠ、20時/pH

7月19日(火)16時半/Voyage、18時/OR、19時半/ゲストトークⅡ、20時/S/N

[ゲストトークⅠ]モデレーター=浅田彰 トークゲスト=BuBu de la Madeleine、松尾惠

[ゲストトークⅡ]モデレーター=小崎哲哉 トークゲスト=OK GIRLS、福永信

会場=METRO

1000円+1ドリンク ※要メール予約

参加希望、氏名、人数を明記し、ticket[at]metro.ne.jpまで申込み。

佛教大学社会福祉学部・平和でつながる“縁”原爆展

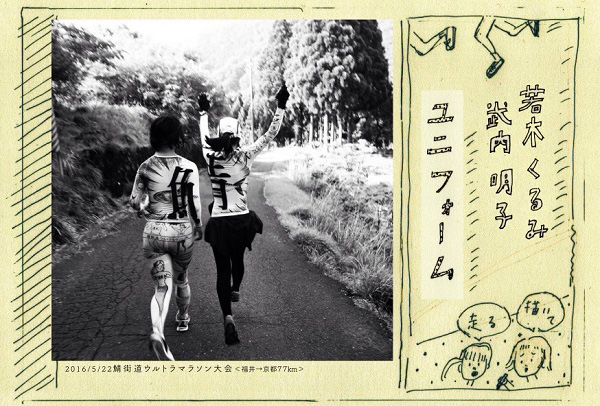

若木くるみと武内明子個展~ユニフォーム

7月5日(火)~7月15日(金)17時~22時(月曜休。7月9日(土)・7月10日(日)は11時~22時)Ponto15 / Finch Arts Gallery(京都府京都市中京区下樵木町202-2 立誠ビル4F。阪急京都線「河原町」駅より徒歩3分。駐輪・Pなし、近隣に有料あり)

アーティスト=若木くるみ・武内明子

※オープニングレセプション/7月5日(火)17時~。

※若木の店番/7月10日(日)11時~