石場文子 「2.5」

6月6日(火)~6月11日(日)12時~18時、クンスト・アルツト(京都市東山区三条神宮道北東角2F。地下鉄東西線「東山」より徒歩3分)TEL090・9697・3786。

問い合わせTEL090・9697・3786(KUNST ARZT)。

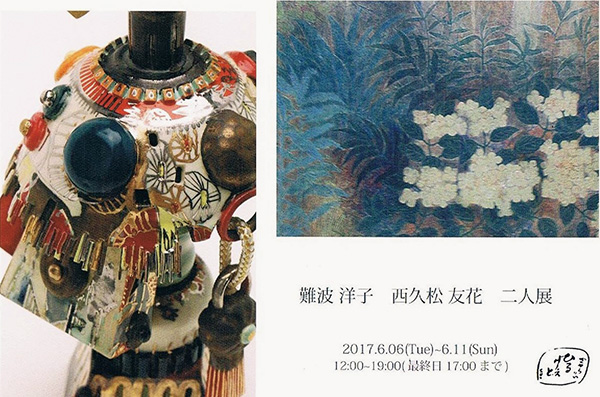

難波洋子 西久松友花 二人展

6月6日(火)~6月11日(日)12時~19時(最終日17時まで)、ギャラリーヒルゲート1F(京都市中京区寺町通三条上ル天性寺前町535。地下鉄東西線「京都市役所前」5・6番出口より寺町通を南へ)TEL075・231・3702。

問い合わせTEL075・231・3702(1F)/TEL075・252・1161(2F)/FAX075・231・3750(ギャラリーヒルゲート)。

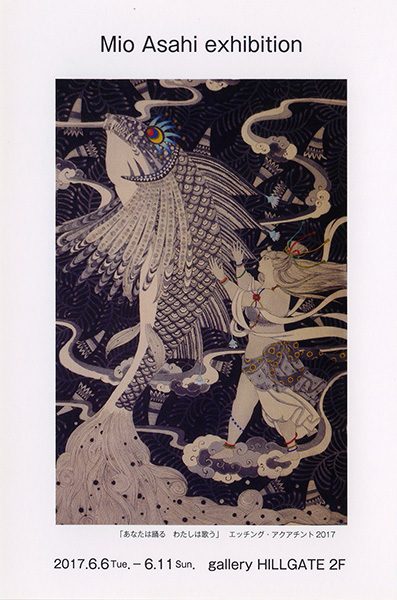

朝日みお 銅版画展~青い魚たちが棲む森

6月6日(火)~6月11日(日)12時~19時(最終日17時まで)、ギャラリーヒルゲート2F(京都市中京区寺町通三条上ル天性寺前町535。地下鉄東西線「京都市役所前」5・6番出口より寺町通を南へ)TEL075・231・3702。

6月6日、8日、9日、10日、13時より作家在廊。

問い合わせTEL075・231・3702(1F)/TEL075・252・1161(2F)/FAX075・231・3750(ギャラリーヒルゲート)。

黒瀬剋展

6月6日(火)~6月17日(土)12時~19時(月曜休。日曜・最終日は18時まで)、ギャラリー16(京都市東山区三条通白川橋上ル石泉院町394 戸川ビル3F。地下鉄東西線「東山」1番出口より北へ徒歩1分)TEL075・751・9238。

問い合わせTEL075・751・9238(galerie16)。

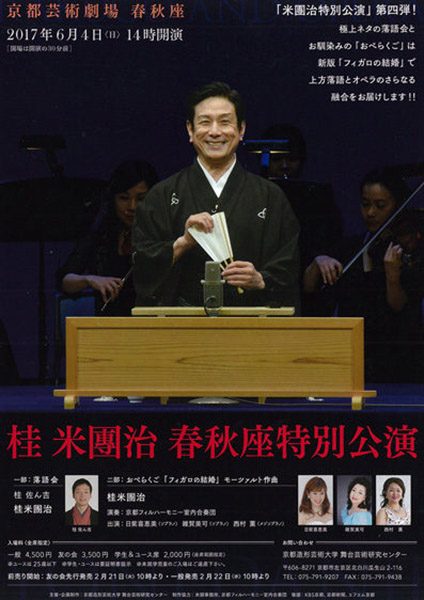

桂米團治 春秋座特別公演

6月4日(日)14時開演(13時半開場)、京都芸術劇場春秋座(京都市左京区北白川瓜生山2-116。市バス「上終町・京都造形芸大前」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・9207。

1部は陽気で華やかな上方落語を満喫。2部は解説書なしでも十分に分かりやすく楽しめる、お馴染み「おぺらくご」を上演。

- 落語会 桂米團治、桂佐ん吉

- おぺらくご「フィガロの結婚」

出演=桂米團治、日紫喜恵美(ソプラノ)、雑賀美可(ソプラノ)、西村薫(メゾソプラノ)、京都フィルハーモニー室内合奏団

一般4500円、学生・ユース(25歳以下)2000円(座席範囲指定)。

全席指定。要学生証提示。※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL075・791・8240(京都芸術劇場チケットセンター/平日10時~17時)、TEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:456-525 ほか。

問い合わせTEL075・791・9207(京都造形芸術大学舞台芸術研究センター)。

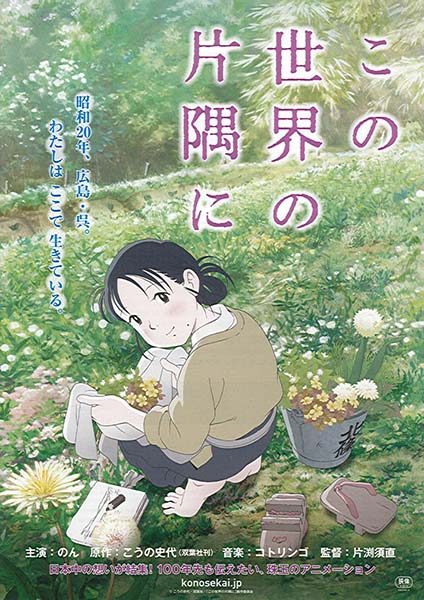

中丹映画大好き劇場『この世界の片隅に』

6月4日(日)10時半/14時/18時、京都府中丹文化会館(京都府綾部市里町久田21-20。JR山陰本線「綾部」より徒歩約20分、送迎バスあり/上映1時間前、30分前、綾部駅南口ロータリーより運行。P少あり)TEL0773・42・7705。※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞の話題作。第2次世界大戦下の広島・呉を舞台に、ヒロインと、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描く。

主演=のん

原作=こうの史代

音楽=コトリンゴ

監督=片渕須直

大人1500円(前売り1200円)、高校生以下1000円(前売り800円)。

申し込み・問い合わせTEL0773・42・7705/info[at]chutan.or.jp(京都府中丹文化会館)。

高江音楽祭@京都

6月3日(土)18時半開演(18時開場)、6月4日(日)13時開演(12時開場)京都アバンギルド(京都市中京区木屋町三条下ルニュー京都ビル3F。「京阪三条」駅、6番出口から徒歩約3分)TEL075・212・1125。

【3日】

出演=石原岳、marron、SOFT、OT29(Live paint)、たゆたう、仙石彬人(Time painting)、大袈裟太郎、むぎ(猫)、米須雄作(飼い主)、高江フラ

出店=nebraska leather works

【4日】

出演=石原岳、HOLLY-C60、Based on Kyoto、スズメンバ、むぎ(猫)、米須雄作(飼い主)、ZIN、下村ようこ+足田メロウ、大袈裟太郎、高江フラ

出店=hiwa☆、GINGA☆Bakery、StudioFATE、Caffè Micio&フランク菜ッパ

※お子様連れにプレゼントあり(4日のみ)

2500円(前売り2000円)。※1ドリンクオーダー制(600円)

※両日ともに映画『いのちの森 高江』を上映

申し込み・問い合わせTEL075・212・1125(京都UrBANGUID)

音暦〜もしも芸大生が吹奏楽コンクールに出たら…

6月3日(土)14時開演(13時半開場)、京都市西文化会館ウエスティ(京都市西京区上桂森下町31-1。阪急嵐山線「上桂」より徒歩15分、西京区役所横。有料P少あり)TEL075・394・2005。

プログラム=兼田敏/パッサカリア、ヒンデミット/交響曲変ロ長調、プレトリウス/テレプシコーレ舞曲集より ほか

指揮=若林義人(京都市立芸術大学非常勤講師)

演奏=京都市芸術大学音楽学部・大学院・管打楽器専攻生

無料。※未就学児入場不可

定員=440人

問い合わせTEL075・394・2005(京都市西文化会館ウエスティ)

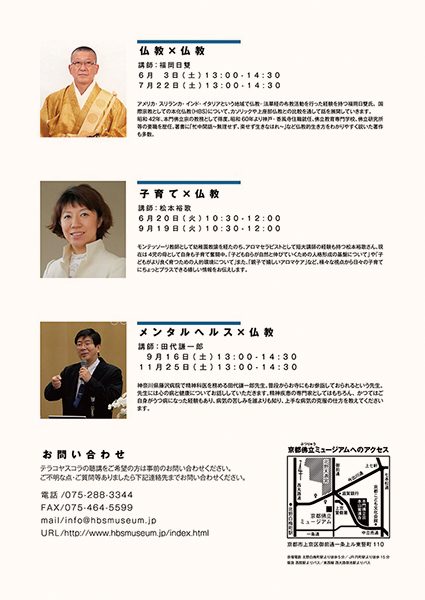

テラコヤスコラ「仏教×仏教」

6月3日(土)13時~14時半、京都佛立ミュージアム(京都市上京区御前通一条上ル東竪町110。市バス「北野天満宮前」下車徒歩2分)TEL075・288・3344。※ミュージアム開館時間は10時~17時

京都佛立ミュージアムが運営する生涯学習支援プログラム「テラコヤスコラ」。

テラコヤスコラとは、江戸時代の仏教寺院で開かれた学校の「寺子屋」と中世ヨーロッパの教会や修道院に付属した学校を語源とした 「スコラ」を合わせたもので21世紀の寺子屋として、京都佛立ミュージアムが、継続して行っていく生涯学習プログラムです。

〝生きるを学ぶ〟を テーマに、様々な講師を招き「○○ × 仏教」と題して講義を行い、社会のさまざまな物事を仏教の視点から見る学習プログラムとなっています。

テーマ=「仏教×仏教」

講師=福岡日雙師

無料。

問い合わせTEL075・288・3344(京都佛立ミュージアム)。

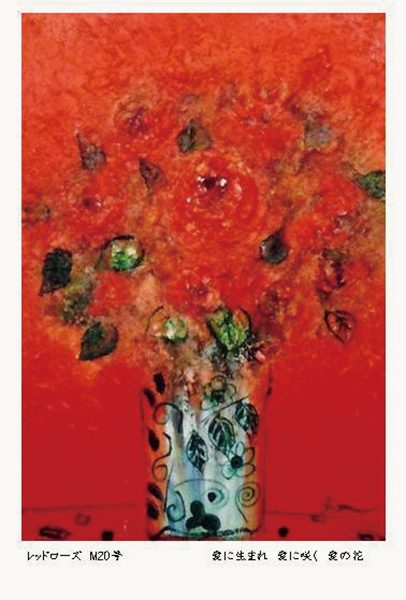

情熱の画家 安食洋絵画展 「ア イ ノ ア カ」

6月3日(土)~6月11日(日)12時~18時(最終日17時まで)、ExaART(京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町594 岡本鏡店ビル505号。阪急京都線「河原町」より徒歩5分)TEL075・746・2776。

薔薇の赤は命の赤

生きる喜び

愛する喜び

命あってこその

薔薇色の人生

問い合わせTEL075・746・2776(寺岡洋司)