高島トレイルを歩くシリーズ③ 粟柄越~大谷山~抜山~近江坂

6月21日(日)7時10分、東本願寺前「烏丸七条上ル」集合。

中央分水嶺“高島トレイル”の山波縦走を楽しみます。「大谷山」のピークハントと、展望コースとブナ林を楽しみます。

コース=東本願寺前─マキノスキー場P─休憩舎─粟柄越─寒風─大谷山(813.9メートル)─抜土─近江坂─滝谷山分岐─平池─ビラデスト今津P─京都(解散)。

高低差690メートル。

※京都から登山口・下山口迄はマイクロバスをチャータ。

持ち物=弁当、水筒、雨具、ヘッドランプ、地図、コンパス、ピンチバック等。

地図=2万5000分の1地形図「駄口、海津、熊川」。

参加費=2800円(交通費)。

問い合わせTEL0774・33・8137(京都右京勤労者山岳会事務局)、FAX075・462・5974(中山繁)。

俣野修子&奈良場恒美 ピアノデュオリサイタルシリーズ

6月20日(土)18時開演(17時半開場)、バロックザール青山音楽記念館(京都市西京区松尾大利町9-1。阪急嵐山線「上桂」より西へ300メートル。Pなし)TEL075・393・0011。※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

出演=俣野修子(ピアノ)、奈良場恒美(ピアノ)

プログラム=モーツァルト/アンダンテと5つの変奏 ト長調 KV501・ソナタ ヘ長調 KV497、シューベルト/ロンド イ長調 D951・4つのポロネーズ D599より〈第1番 ニ短調〉〈第3番 ホ長調〉・幻想曲 ヘ短調 D940

一般3500円、学生2000円。全席自由。※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL075・393・0011(青山音楽記念館/9時半~18時、月・火曜休)、TEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:259-618 他。

洛北青年合唱団第34回定期演奏会~ひとつぶの灯

6月20日(土)18時開演(17時半開場)、京都こども文化会館「エンゼルハウス」大ホール(京都市上京区一条通七本松西入ル瀧ヶ鼻町431-1。市バス「北野天満宮前」下車徒歩5分、または「千本中立売」下車徒歩10分)TEL075・464・0356。

プログラム=「新しい憲法のはなし」「町」「そよかぜのまちきょうと~それは私」「ひとつぶの涙」ほか

2000円、シニア1500円、高中生・障がい者1000円、小学生以下無料。

問い合わせTEL075・414・0765(洛北青年合唱団事務所/水・金夜)、TEL090・3721・7189(木戸)。

狂言傳之会

6月20日(土)14時開演(13時半開場)、金剛能楽堂(京都市上京区烏丸通一条下ル。地下鉄烏丸線「今出川」より徒歩5分。Pなし)TEL075・441・7222。

狂言「以呂波」茂山蓮/茂山千五郎、「素袍落」茂山正邦、「悪坊」茂山 茂、「口真似」茂山竜正/茂山虎真、「二人袴」茂山正邦/茂山 茂。

S席4500円、A席3000円・1500円(学生)、1000円(小学生以下)。全席指定。

チケット取り扱いTEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:442-678、TEL0570・084・005(ローソンチケット)Lコード:58610

問い合わせTEL075・221・8371(茂山狂言会事務局)。

柄澤齊展「水の法 火の法」

6月20日(土)~7月12日(日)13時~19時(月曜休)、ギャルリー宮脇(京都市中京区寺町二条上ル〔一保堂北隣〕。地下鉄東西線「京都市役所前」11番出口より北へ徒歩3分)。

京都での8年振りの個展のために制作された最新作約20点、黒を基調としたコラージュと加筆による近作絵画と銅版画も併せて合計約40展を展示。

問い合わせTEL075・231・2321/FAX075・231・2322(ギャルリー宮脇)。

- 〈記念対談〉志村洋子×柄澤齊「水の話 火の話」

7月5日(日)15時~、同画廊。

テーマ:“危機”と“想像力”

定員50人(先着順)。※要予約

参加費1000円。

京野桂 陶展

6月20日(土)~6月28日(日)12時~17時(火・水休。最終日16時まで)、Gallery I(京都市中京区寺町通夷川上ル西側久遠院前町671-1 寺町エースビル1F西。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩7分)TEL075・200・3655。

6月20日(土)~6月28日(日)12時~17時(火・水休。最終日16時まで)、Gallery I(京都市中京区寺町通夷川上ル西側久遠院前町671-1 寺町エースビル1F西。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩7分)TEL075・200・3655。

夏に向けた普段づかいの陶器たち…。

6月20日(土)、6月21日(日)、6月27日(土)、6月28日(日)、作家在廊

問い合わせTEL075・200・3655(Gallery I)。

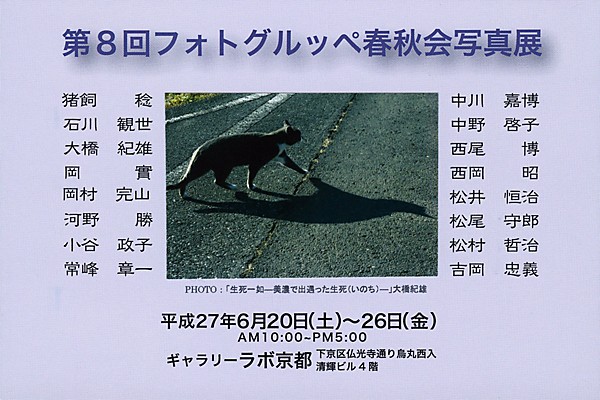

第8回フォトグルッペ春秋会写真展

6月20日(土)~6月26日(金)10時~17時、ギャラリーラボ京都(京都市下京区烏丸仏光寺西入ル 清輝ビル4F。阪急京都線「烏丸」、京都市営地下鉄「四条」6番出口より徒歩1分)TEL075・353・4188。

6月20日(土)~6月26日(金)10時~17時、ギャラリーラボ京都(京都市下京区烏丸仏光寺西入ル 清輝ビル4F。阪急京都線「烏丸」、京都市営地下鉄「四条」6番出口より徒歩1分)TEL075・353・4188。

問い合わせTEL075・353・4188/FAX075・353・4189(ギャラリーラボ京都)。

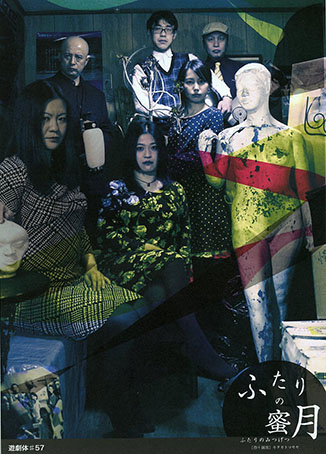

遊劇体『ふたりの蜜月』

6月19日(金)~6月23日(火)、アトリエ劇研(京都市左京区下鴨塚本町1。地下鉄烏丸線「松ヶ崎」より徒歩約15分、または市バス「下鴨東本町」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・1966。

6月19日(金)~6月23日(火)、アトリエ劇研(京都市左京区下鴨塚本町1。地下鉄烏丸線「松ヶ崎」より徒歩約15分、または市バス「下鴨東本町」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・1966。

『闇光る』から始まり、『残酷の一夜』、『エディアカラの楽園』、『花も咲かないで』、『往生安楽国』へと連なる、大阪府南部の山あいの架空の町ツダを舞台としたシリーズ、2年振りとなる新作書き下ろし。

作・演出=キタモトマサヤ

出演=大熊ねこ、坂本正巳、村尾オサム、鶴丸絵梨、松本信一、久保田智美

一般2800円、学生2000円。全席自由。

チケット取り扱いTEL075・791・1966(アトリエ劇研)、TEL090・1907・6804(遊劇体制作) 。

続きを読む

Supported by KAIKA「ikiwonomu」第1回マイム公演『かつての風景』

6月19日(金)~6月22日(月)、アートコミュニティスペースKAIKA(京都市下京区岩戸山町440江村ビル2F。地下鉄烏丸線「四条」・阪急京都線「烏丸」より南西へ徒歩8分)TEL075・276・5779。

出演=岡村渉、菅原ゆうき(兵庫県立ピッコロ劇団)、豊島勇士、仲谷萌、黒木夏海 ほか

音楽=tinorks(ティノークスによる全編生演奏)

目の前にある写真。 私を取り囲む人びと。

目の前にある写真。 弾き語りをする男。

目の前にある写真。 出された美味しい食事。

目の前にある写真。 の中で笑っているひとりの人。

あなたは、だれ。

私は口いっぱいに広がる人参の香りを味わいながら、目を閉じる。

まぶたの裏は、真夜中のように暗い。

波の音が聞こえてくる。

当日3000円(前売り2500円)、ユース・学生当日前売り共に2000円、高校生以下当日前売り共に1500円。問い合わせTEL/FAX075・276・5779(NPO法人フリンジシアタープロジェクト)。

【開演時間の詳細】

6月19日(金)19時

6月20日(土)15時/19時

6月21日(日)11時/15時/19時

6月22日(月)13時*/17時

*回のみ500円引き

6月のふたり展

6月19日(金)~6月21日(日)12時~18時、うずらギャラリー(京都市中京区三条通寺町西入ル〔富田歯科1F〕。京阪本線「三条」・地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩5分。阪急京都線「河原町」より徒歩9分。Pなし)TEL070・5500・1011。

6月19日(金)~6月21日(日)12時~18時、うずらギャラリー(京都市中京区三条通寺町西入ル〔富田歯科1F〕。京阪本線「三条」・地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩5分。阪急京都線「河原町」より徒歩9分。Pなし)TEL070・5500・1011。

…それぞれの時代をつむぐ、私たちから始まる物語。それぞれの人生、それぞれの記憶、それぞれの想い。母親でも知らないこともあります。父親でも知らないこ とがあります。子供でも知らないことがあります。私たちには明日につむぐ物語があります。明日を夢みず、今日を生きることを選んだ。祖母に返したい感謝を 作品に込めて、雨の季節2人で始めての展覧会をひらきます。あたたかで、柔らかな物語を京都で。クレイクラフト、アクセサリー、トールペイントなどを展示。

問い合わせTEL070・5500・1011(うずらギャラリー)。