押尾コータロー アコースティックギターコンサート2015~Beautiful Life in LOUVRE~

6月27日(土)17時半開演(17時開場)、文化パルク城陽プラムホール(京都府城陽市寺田今堀1番地。近鉄京都線「寺田」東口より南へ徒歩約10分)TEL0774・55・1010。※ご来場の際には公共交通機関をご利用ください

出演=押尾コータロー

一般5000円。全席指定。※未就学児入場不可

問い合わせTEL0774・55・1010(文化パルク城陽/9時~17時、月曜休)。

桂文我 知恩寄席

6月27日(土)13時半開演、総本山知恩院和順会館(京都市東山区林下町400。市バス「知恩院前」下車徒歩5分、または地下鉄東西線「東山」2番出口より徒歩約8分)。

出演=桂文我、笑福亭伯枝、笑福亭生喬、桂吉の丞。

当日3500円(前売り2500円)。

問い合わせTEL0598・36・0190(桂文我の会事務局)。

江藤ゆう子 昭和を歌う~ 昭和50年代編

6月27日(土)14時開演(13時半開場)・17時開演(16時半開場)、NAMHALL(京都市左京区岡崎天王町54-2 NYビルB1F。市バス「岡崎神社前」下車1分)TEL075・741・8576。

江藤ゆう子が笹井順子の伴奏で50年代を代表する名曲たちを心を込めて歌う企画。曲間にアナウンサーの水野潤子の語りと共に時代を振り返ります。

出演=江藤ゆう子、笹井順子(ピアノ)、水野潤子(語り)。

3500円。

チケット取り扱い・問い合わせFAX075・701・0283(江藤ゆう子音楽事務所)、TEL/FAX075・724・6117(一般社団法人 達人の館)。

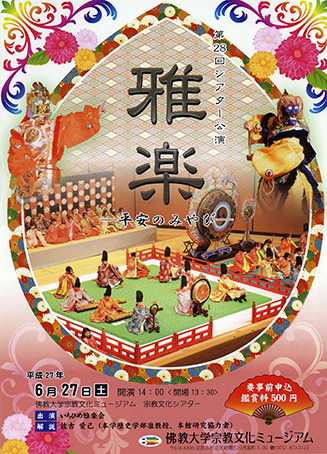

第28回シアター公演「雅楽─平安のみやび─」

6月27日(土)14時開演(13時半開場)、佛教大学宗教文化ミュージアム宗教文化シアター(京都市右京区嵯峨広沢西裏町5-26。市バス「広沢池・佛大広沢校前」すぐ)TEL075・873・3115。

6月27日(土)14時開演(13時半開場)、佛教大学宗教文化ミュージアム宗教文化シアター(京都市右京区嵯峨広沢西裏町5-26。市バス「広沢池・佛大広沢校前」すぐ)TEL075・873・3115。

「雅楽」とは、日本古来の歌舞と、5 世紀末頃よりアジア大陸から伝来してきた外来の歌舞が日本化し、10 世紀頃(平安時代中期)に大成した、日本の伝統音楽です。

500円。定員130人。要予約。

申し込みWebシアター公演お申込みフォーム

ハガキまたはFAXに「お名前、ご住所、電話番号、参加人数、参加希望公演名〈雅楽〉」を明記のうえ、申し込み。

※鑑賞引換券の郵送をもって予約完了

問い合わせTEL075・873・3115、FAX075・873・3121(宗教文化ミュージアム)。

- 【特別イベント】写経会

6月27日(土)12時~14時半、同館2F会議室。

無料。道具類不要。

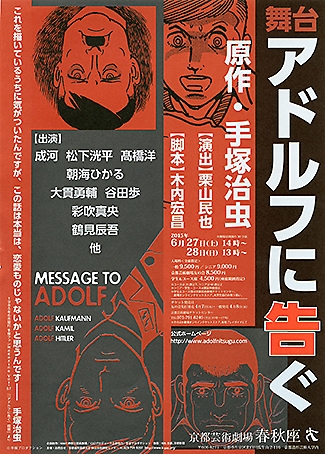

舞台「アドルフに告ぐ」

6月27日(土)14時開演・6月28日(日)13時開演(各回30分前開場)、京都芸術劇場春秋座(京都市左京区北白川瓜生山2-116。市バス「上終町・京都造形芸大前」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・8240。

6月27日(土)14時開演・6月28日(日)13時開演(各回30分前開場)、京都芸術劇場春秋座(京都市左京区北白川瓜生山2-116。市バス「上終町・京都造形芸大前」下車すぐ。Pなし)TEL075・791・8240。

漫画の世界観を見事に舞台上で表現してみせる栗山が実力派キャストを迎え、よりリアルに「アドルフ」たちが生きた時代を鮮烈に描く。

原作=手塚治虫

演出=栗山民也

脚本=木内宏昌

出演=成河、松下洸平、高橋洋、朝海ひかる、彩吹真央、石井愃一、鶴見辰吾 ほか。

一般9500円、シニア9000円、学生・ユース4500円、小学生以下500円。全席指定。※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL075・791・8240(京都芸術劇場チケットセンター/平日10時~17時)ほか。

問い合わせTEL075・791・9207(京都造形芸術大学舞台芸術研究センター)。

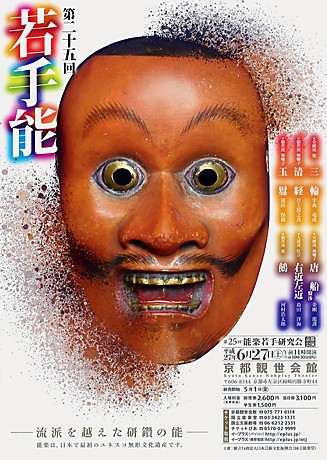

第25回若手能

6月27日(土)11時開演(10時半開場)、京都観世会館(京都市左京区岡崎円勝寺町44。地下鉄東西線「東山」1番出口より北へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・771・6114。

6月27日(土)11時開演(10時半開場)、京都観世会館(京都市左京区岡崎円勝寺町44。地下鉄東西線「東山」1番出口より北へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・771・6114。

能「三輪」宇髙竜成、舞囃子「清経」井上裕之真、舞囃子「玉鬘」浦田保親、舞囃子「唐船 盤渉」金剛龍謹、狂言「右近左近」島田洋海、能「鵺」河村浩太郎。

一般3100円(前売り2600円)、学生1500円。全席自由。

チケット取り扱いTEL075・771・6114(京都観世会館)、TEL03・3423・1331(国立能楽堂)、TEL06・6212・2531(国立文楽劇場)ほか。

問い合わせTEL075・771・6114(京都観世会館)。

第22回京都五花街合同公演~都の賑い

6月27日(土)・6月28日(日)11時/14時半開演、京都四條南座(京都市東山区四条大橋東詰。阪急京都線「河原町」1番出口より徒歩3分、京阪本線「祇園四条」6番出口すぐ。Pなし)TEL075・561・1155。

6月27日(土)・6月28日(日)11時/14時半開演、京都四條南座(京都市東山区四条大橋東詰。阪急京都線「河原町」1番出口より徒歩3分、京阪本線「祇園四条」6番出口すぐ。Pなし)TEL075・561・1155。

~芸妓舞妓総勢約80名が集う~

常磐津「常磐の老松」、長唄「菊の泉」、清元「六玉川」、長唄「座敷舞道成寺」、常磐津「扇獅子」、「京を慕いて」「祇園小唄」。

特別席15000円、1等席10000円、2等席6000円、学生当日のみ3000円

問い合わせTEL075・561・3901(京都伝統伎芸振興財団)。

チケット取り扱いTEL0570・000・489(チケットホン松竹/10時~18時)、チケットweb松竹(24時間受付)、TEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:441-908 ほか。

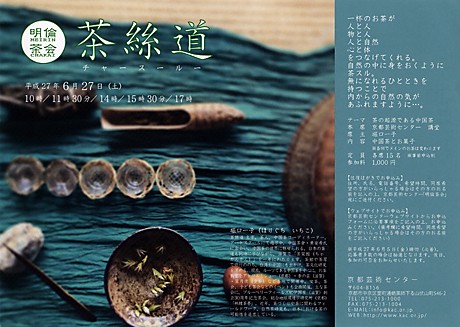

明倫茶会「茶絲道(チャースールー)」

6月27日(土)10時/11時半/14時/15時半/17時。京都芸術センター講堂(京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2。地下鉄烏丸線「四条」、阪急京都線「烏丸」より徒歩5分。Pなし)TEL075・213・1000。※ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。

6月27日(土)10時/11時半/14時/15時半/17時。京都芸術センター講堂(京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2。地下鉄烏丸線「四条」、阪急京都線「烏丸」より徒歩5分。Pなし)TEL075・213・1000。※ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。

茶の起源である中国茶について、楽しみながら学ぶ茶会

テーマ=茶の起源である中国茶

席主=堀ロー子(茶人、中国茶コーディネーター、茶絲道 主宰)

1000円(中国茶とお菓子付)※各回でメインのお茶変更あり。

定員15人。※要予約、応募多数の場合抽選

申し込みWeb明倫茶会「茶絲道(チャースールー)」6月5日(金)中。往復はがき6月5日(金)締切。

問い合わせTEL075・213・1000/FAX075・213・1004(京都芸術センター明倫茶会)。

「つばさ亭」へようこそ!ウィングス京都で気軽に落語

6月26日(金)19時~20時半、ウィングス京都1F喫茶コーナー(京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262。地下鉄「烏丸御池」5番出口、または阪急京都線「烏丸」20番出口より徒歩5分。Pなし)TEL075・212・7490。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

ウィングス京都に幻の寄席「つばさ亭」が出現。イス席で気軽に楽しむ落語会です。

演目=「千早振る」立の家とんぼ、「親子酒」立の家梅丸、「悋気の独楽」立の家京塔(たわわ)

1500円(お茶・お菓子付)。定員50人。18歳以上対象。

申し込み・問い合わせTEL075・212・8013/FAX075・212・8014(京都市男女共同参画推進協会事業企画課)。

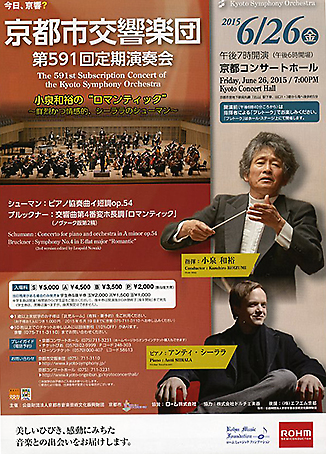

京都市交響楽団~第591回定期演奏会

6月26日(金)19時開演(18時開場)、京都コンサートホール大ホール(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

6月26日(金)19時開演(18時開場)、京都コンサートホール大ホール(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

指揮の小泉和裕は京響定期21年ぶりに待望の再登場。得意とするブルックナーの荘厳なサウンドを、円熟味の増したマエストロのタクトと、それに応える重厚な京響の演奏です。ヘルシンキ生まれのアンティ・シーララは20代前後で数々のコンクールを制した実力派。卓越した技術と解釈に裏打ちされたシューマンが聴きもの。

出演=小泉和裕(指揮)、アンティ・シーララ(ピアノ)

プログラム=シューマン/ピアノ協奏曲イ短調op.54、ブルックナー/交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(ノヴァーク版第2稿)

一般S席5000円、一般A席4500円、一般B席3500円、一般P席2000円。

学生・後半券S席2000円、学生・後半券A席1500円、学生・後半券B席1000円。※当日残席がある場合のみ販売

未就学児入場不可(託児ルームあり、要予約/TEL075・711・3110)。

チケット取り扱い・問い合わせTEL075・711・3231(京都コンサートホール/10時~17時、第1・第3月曜休)、TEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:248-303 ほか。