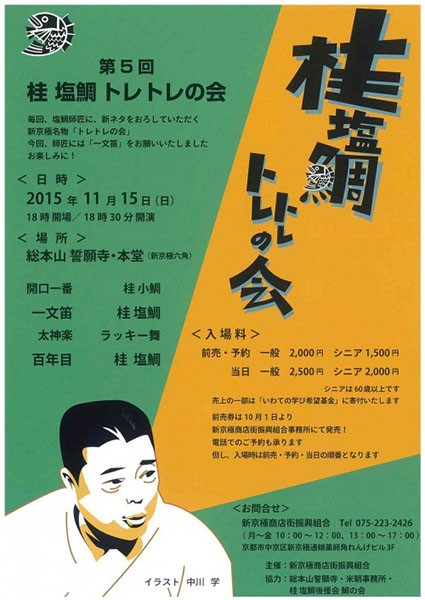

桂塩鯛 トレトレの会

11月15日(日)18時半開演(18時開場)、浄土宗西山深草派総本山誓願寺2F大広間(京都市中京区新京極桜之町453。京阪本線「三条」より徒歩10分、または市バス「河原町三条」「河原町四条」より徒歩5分。P3台、周辺に有料Pあり)。※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

桂小鯛「開口一番」、桂塩鯛「一文笛」、ラッキー舞「太神楽」、桂塩鯛「百年目」

一般2500円(前売り2000円)、シニア(60歳以上)2000円(前売り1500円)。

お問い合せTEL075・223・2426(新京極商店街振興組合/月~金、10時~12時、13時~17時)

第63回爆笑マタニティ倶楽部

11月15日(日)15時開演、島岡医院サロン・ド・ぶた(京都市南区唐橋平垣町68。JR京都線「西大路」より東へ徒歩5分、洛陽工業高校北隣)TEL075・661・0746。

産婦人科医院での落語会。どなたでも参加できます。

「桃太郎」「口入屋」 桂米二。

木戸銭500円。※要予約

申し込み・問い合わせTEL075・661・0746/FAX075・682・0663(島岡医院)。

Sonatas for Violin and Piano

11月15日(日)15時開演(14時半開場)、錦鱗館(京都市左京区吉田神楽町3番地。市バス「浄土寺」下車、神楽岡通を西へ600メートル)TEL090・5974・8327。

人気の高いソナタ3曲を、京響ヴァイオリン奏者の立石康子と姉立石規子のピアノで奏でます。大文字山を望める吉田山の隠れ家ホール「錦錦館」にてお楽しみください。

出演=立石康子(ヴァイオリン)、立石規子(ピアノ)

プログラム=モーツァルト/ヴァイオリンとピアノの為のソナタKV301ト長調、ブラームス/ヴァイオリンとピアノの為のソナタ第1番ト長調、フランク/ヴァイオリンとピアノの為のソナタイ長調

2500円(前売り一般2000円、学生1500円)。

チケット取り扱い・問い合わせlapis12moon[at]gmail.com(立石)。

※名前、枚数を明記

ザ・グレン・ミラーオーケストラ

11月15日(日)14時開演、京都府中丹文化会館(京都府綾部市里町久田21-20。JR山陰本線「綾部」より徒歩約30分。P少あり)TEL0773・42・7705。※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

往年の名曲とともに、日本のナンバーも。世界を魅了し続けるサウンドにご期待ください。

プログラム=ムーンライト・セレナーデ、イン・ザ・ムード、茶色の小瓶、オーバー・ザ・レインボー ほか

一般指定6000円(前売り5500円)、一般自由5500円(前売り5000円)、高校生以下自由3500円(前売り3000円)。

※未就学児入場不可

チケット取り扱い・問い合わせTEL0773・42・7705(京都府中丹文化会館)。

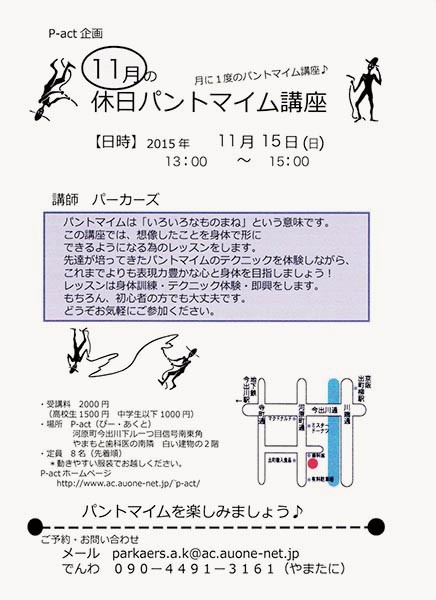

休日パントマイム講座

11月15日(日)13時~15時、P-act(京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町448 清和テナントハウス2F。京阪鴨東線「出町柳」より西に徒歩10分、または市バス「河原町今出川」下車すぐ。Pなし)。

パントマイムは「いろいろなものまね」という意味です。この講座では、想像したことを身体で形にできるようになる為のレッスンをします。先達が培ってきたパントマイムのテクニックを体験しながら、これまでよりも表現力豊かな心と身体を目指しましょう!レッスンは身体訓練・テクニック体験・即興をします。

講師=パーカーズ

一般2000円、高校生1500円、中学生以下1000円。※要予約、定員8人

申し込み・問い合わせP-act、TEL090・4491・3161(山谷)、parkaers.a.k[at]ac.auone-net.jp。

白ひげ舍第2回アクセサリー作品展

11月15日(日)12時~18時、うずらギャラリー(京都市中京区三条通寺町西入ル〔富田歯科1F〕。京阪本線「三条」・地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩5分。阪急京都線「河原町」より徒歩9分。Pなし)TEL070・5500・1011。

ピアス、イヤリング、ネックレスなど、白いヒゲのおじさんが作ったアクセサリーの作品展。初心者向けワークショップ(製作実演・解説)も開催。

入場無料。

問い合わせTEL070・5500・1011(うずらギャラリー)

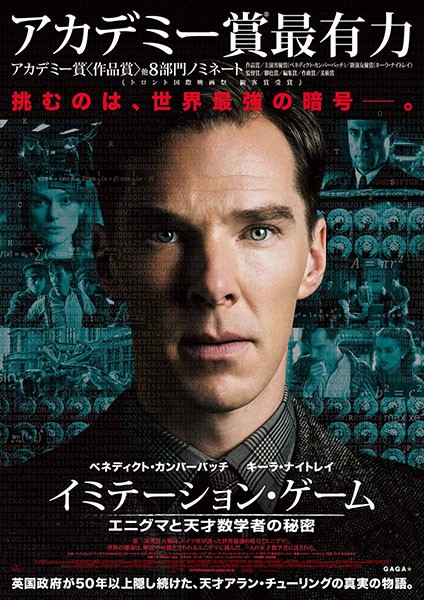

『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』~京都映画サークル協議会11月例会

11月15日(日)11時/13時半・11月16日(月)14時/19時、京都教育文化センター(京都市左京区聖護院川原町4-13。京阪本線「神宮丸太町」5番出口より徒歩3分。Pなし)TEL075・771・4221。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

第2次世界大戦時、ドイツ軍が世界に誇った暗号機エニグマによる暗号の解読に成功し、連合国軍に勝機をもたらしたイギリスの数学者アラン・チューリングの人生を描いたドラマ。戦争終結とコンピューター発明に貢献した人物でありながら、その生涯は重大機密として英国政府に隠され続けてきた。今、50年以上の時を経て、謎に満ちた男の驚愕と感動の真実が明かされる──!

監督=モルテン・ティルドゥム

(2014年/イギリス・アメリカ/115分)

入会金300円、サークル会員(3人以上)月会費800円、個人会員月会費1000円。※会費前納制

申し込み・問い合わせTEL075・231・5270(京都映画サークル協議会/水~土13時~19時、祝休)。

※上映会参加には、京都映画サークル入会が必要です。

※京都映画サークルは非営利団体で、会員が納入した会費で運営され、例会に参加するという形で映画を鑑賞する会です。会員には、次回の例会の案内や会員の感想、その他映画情報を満載した「映画タイムス」を配布。例会のほか、様々なイベントに参加することができます。

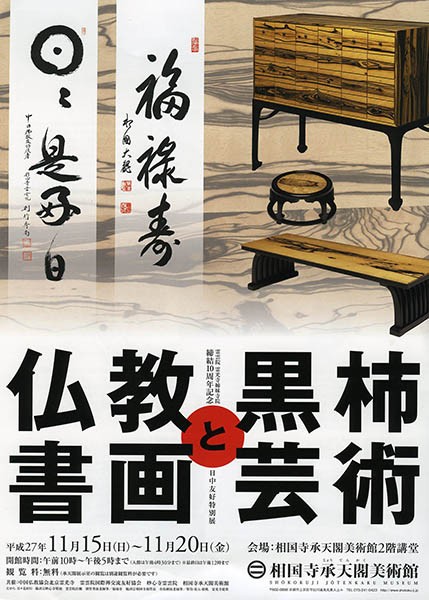

仏教書画と黒柿芸術

11月15日(日)~11月20日(金)10時~17時(最終日12時まで。入館16時半まで)、相国寺承天閣美術館2階講堂(京都市上京区今出川通烏丸東入ル。地下鉄烏丸線「今出川」3番出口より徒歩8分。Pなし)TEL075・241・0423。

霊雲院 霊光寺姉妹寺院 締結10周年記念 日中友好特別展です。

無料。※承天閣展示室の観覧は別途観覧料必要

問い合わせTEL075・241・0423/FAX075・212・3585(相国寺承天閣美術館)。

みやこふれあいまつり バザー物品・ボランティア募集

11月15日(日)8時、西院中学校(右京区西大路高辻西入る。阪急「西院」駅より徒歩10分)。

- バザー物品募集/ご家庭に眠っている衣類(新品)、カバン、食器(未使用)、日用品、CD など。※大型の物、電化製品はお断りしております

- ボランティア募集/みやこふれあいまつりを一緒に盛り上げてくれる方。前日(9時)・当日共に募集(どちらだけでも可)。

問い合わせTEL075・803・3321/FAX075・803・3324(みやこ壬生作業所)

社会福祉法人 みやこ

第27回京都四条新町錦昌亭寄席

11月14日(土)19時開演、林邸(京都市下京区新町通四条下ル。阪急京都線「烏丸」・地下鉄烏丸線「四条」より徒歩約5分)。

出演=桂宗助、笑福亭喬介。

木戸銭2000円。※要予約

申し込み・問い合わせTEL090・3708・3835(錦昌亭事務所)。