月イチ☆古典芸能~シリーズ第34回「大向うを知る」

4月26日(火)19時~20時半、京都芸術センター大広間(京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2。地下鉄烏丸線「四条」、阪急京都線「烏丸」より徒歩5分。Pなし)TEL075・213・1000。※ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。

月イチ☆古典芸能シリーズは、月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画です。

「○○屋!」歌舞伎を見に行くと、客席の後ろの方から舞台に大きな掛け声が飛んできます。絶妙なタイミングで声を掛けることで舞台を盛り上げる人たちや、その掛け声のことを「大向う」と呼びます。今回は、関西の大向うによって構成される「初音会」の会長を務める岩城重義を講師に招き、声の掛け方のコツや、掛け声の種類、大向うの側から見た歌舞伎の醍醐味などについて、実演を交えながらお話しいただきます。

講師=岩城重義(歌舞伎大向初音会 会長)

無料。

定員70人(先着順)。※事前申込制

申し込み・問い合わせTEL075・213・1000(京都芸術センター)。

WEB申込みフォーム

柳家小三治・柳家三三親子会

4月26日(火)18時半開演、ロームシアター京都サウスホール(京都市左京区岡崎最勝寺町13。市バス「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ。Pなし)TEL075・771・6051。※ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。

人間国宝・柳家小三治と愛弟子柳家三三親子の夢の共演がついに京都で実現!

出演=柳家小三治、柳家三三

5500円。全席指定。

問い合わせTEL0570・200・888(キョードーインフォメーション/10時~18時)。

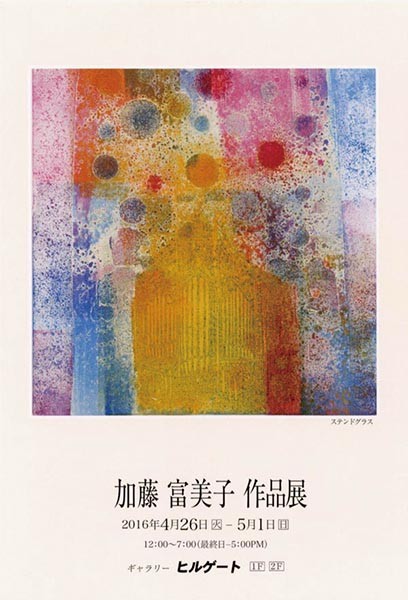

加藤富美子作品展

4月26日(火)~5月1日(日)12時~19時(最終日17時まで)、ギャラリーヒルゲート1F・2F(京都市中京区寺町通三条上ル天性寺前町535。地下鉄東西線「京都市役所前」5・6番出口より寺町通を南へ)TEL075・231・3702。

銅版画・コラージュの作品展です。

問い合わせTEL075・231・3702(1F)/TEL075・252・1161(2F)/FAX075・231・3750(ギャラリーヒルゲート)。

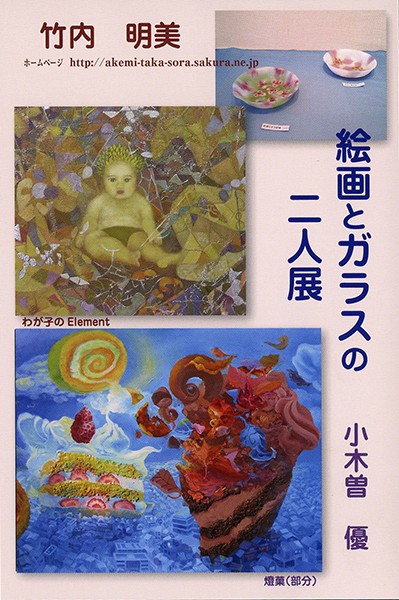

絵画とガラスの二人展

4月26日(火)~5月1日(日)11時~18時(最終日17時まで)、ぎおんギャラリー八坂(京都市東山区祇園町南側528-5。京阪本線「祇園四条」6番出口より徒歩6分)TEL075・525・1717。

自然の植物や動物をモチーフにした絵画とガラス工芸作品展。

竹内明美・小木曽優の二人展です。

問い合わせTEL075・525・1717/FAX075・701・2888(ぎおんギャラリー八坂)。

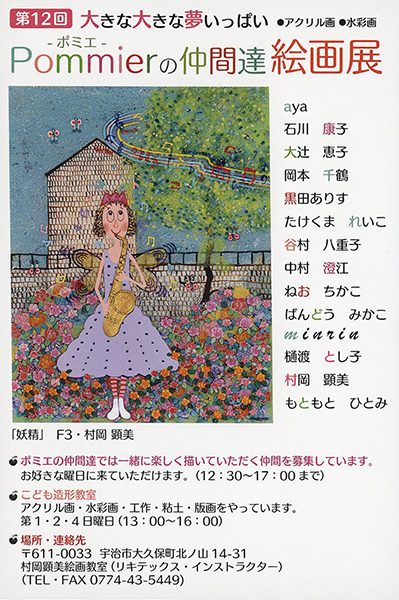

第12回大きな大きな夢いっぱい Pommierの仲間達 絵画展

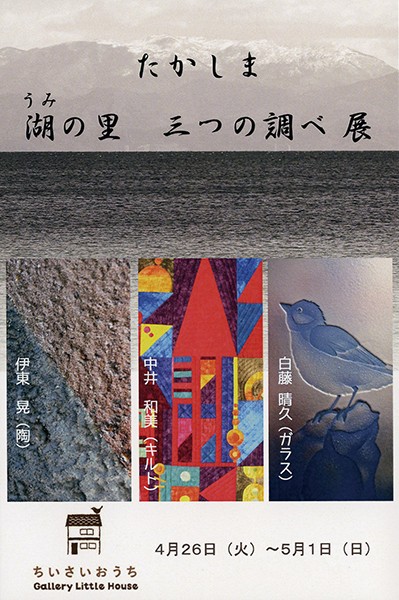

たかしま 湖(うみ)の里 三つの調べ展

4月26日(火)~5月1日(日)11時~18時(最終日16時まで)、ちいさいおうち Gallery Little house(京都市下京区室町通四条下ル鶏鉾町478。阪急京都線「烏丸」・地下鉄烏丸線「四条」より徒歩1分)TEL090・9977・1559。

湖(うみ)の里たかしまを拠点に、 豊かな自然と暮らしに育まれた感性によって生まれた 三者三様の作品をご高覧下さい。

出展者=中井和美 (キルト)、伊東晃(陶)、白藤晴久(ガラス)

問い合わせTEL090・9977・1559(ちいさいおうち)。

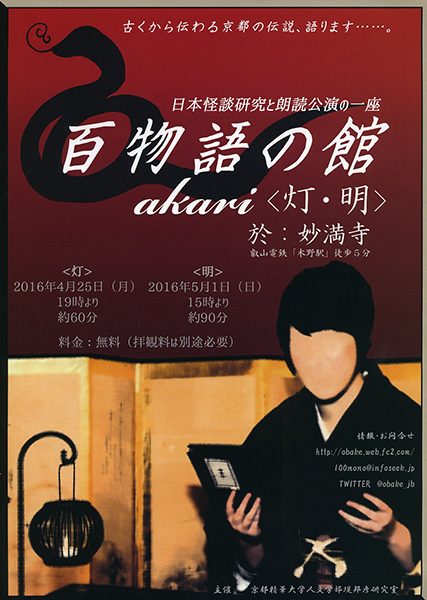

日本怪談研究と朗読公演の一座 百物語の館「akari<灯・明>」

第342回かねよ寄席

4月25日(月)19時開演、鰻のかねよ2F和室(京都市中京区六角通新京極東入ル松ヶ枝町456。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩6分)TEL075・221・0669。

出演=桂米二、桂文三、森乃石松

木戸銭2100円(開演前、鰻丼またはきんし丼付)。

※3月29日(火)11時半より電話予約受付。当日16時より当日券発売(50人)

申し込み・問い合わせTEL075・221・0669(かねよ)。

澤亜樹ヴァイオリンリサイタル 2010年度青山音楽賞新人賞受賞研修成果披露演奏会

4月24日(日)14時開演(13時半開場)、バロックザール青山音楽記念館(京都市西京区松尾大利町9-1。阪急嵐山線「上桂」より西へ300メートル。Pなし)TEL075・393・0011。※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

出演=澤亜樹(ヴァイオリン)、津田裕也(ピアノ)

プログラム=ベートーヴェン/ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第8番ト長調Op.30-3、バルトーク/ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番Sz.76、イザイ/無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番イ短調Op.27-2、フランク/ヴァイオリンとピアノのためのソナタイ長調

一般3500円(前売り3000円)、学生2500円(前売り2000円)。全席自由。※未就学児入場不可

チケット取り扱いTEL075・393・0011(青山音楽記念館)、TEL0570・02・9999(チケットぴあ)Pコード:283-565。※セブンイレブン、サークルKサンクスでも購入可

問い合わせTEL075・393・0011(青山音楽記念館)。

テラコヤスコラvol.22 スリランカと仏教展~世界遺産に隠された物語~開催記念

4月24日(日)13時~、京都佛立ミュージアム(京都市上京区御前通一条上ル東竪町110。市バス「北野天満宮前」下車徒歩2分)TEL075・288・3344。※ミュージアム開館時間は10時~17時

『スリランカと仏教展~世界遺産に隠された物語~』のオープンを記念して、スリランカの伝統舞踊、キャンディアン・ダンスのショーを行います。キャンディアン・ダンスとは、15世紀スリランカのキャンディ王朝時代に宮廷内で踊られていたダンス。そこにスリランカ各地の民族舞踊を組み込んで構成されています。もともとは悪魔ばらいを目的とした踊りでした。煌びやかな衣装を身に着け、美しく、また迫力もあり、見る者を魅了します。

同時にスリランカ人僧侶、ディリーパ良潤師によるトークショーも行います。ディリーパ良潤師はスリランカのロイヤル・カレッジで学んだエリートでありながら、仏教を学ぶために単身来日。出家得度をして本山・宥清寺で3年の修行を経たのち、現在は帰国してスリランカやインドで活動しています。そんなディリーパ良潤師から見た『スリランカと日本の仏教』。仏教に対する見方が広がります。

●キャンディアン・ダンスのショー 13時・14時・15時 ※約5分

●トークショー『スリランカと日本の仏教』 講師=ディリーパ・マドゥシャーン・良潤師 13時15分~

無料。

問い合わせTEL075・288・3344