生計費調査踏まえた最賃議論を 京都総評・最低生計費試算を担当 中澤秀一・静岡県立短大准教授に聞く

最賃大幅引き上げへ中小企業の社会保険料減免必要

京都総評が7月14日に発表した、府内で生活するのに最低必要な生計費の再調査に協力した中澤秀一・静岡県立大学短期大学部准教授に、最低生計費を試算した意義や抜本的な賃上げの展望などについて聞きました。

─府内での最低生計費は前回調査(2018年~19年)から、大幅に引き上がっています

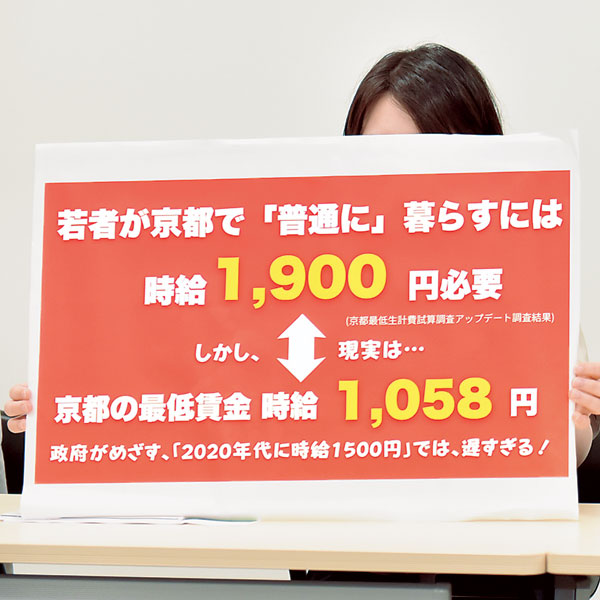

2019年に最低生計費を発表しましたが、この間の物価高騰やコロナ禍を経た生活スタイルの変化などで、金額が大幅に上がりました。19年調査(25歳単身者)では、男性が時給では1639円(月給24万5785円)、女性は時給1618円(月給24万2735円)だったものが、再調査では、男性時給1895円(月給28万4202円)、女性時給1889円(月給28万3391円)へと引き上がりました。

物価高の影響で食費1万円高く

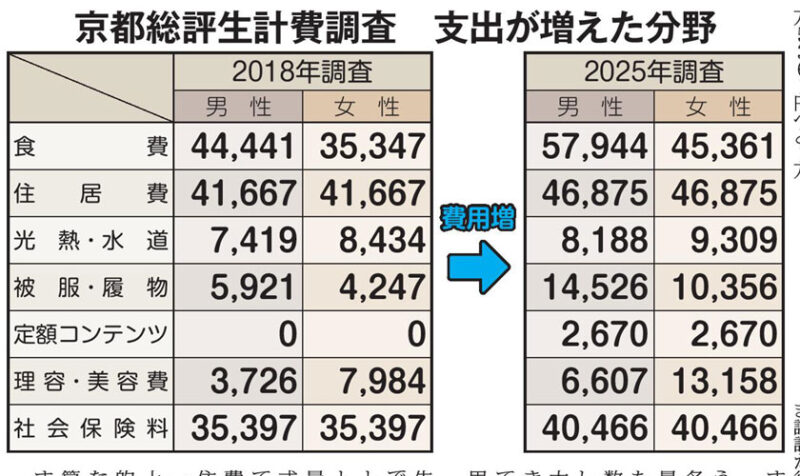

物価高騰で、特に食費は男性で月額4万4441円から、5万7944円へ1万3503円も上がり、女性も3万5347円から4万5361円へと1万14円上がっています。

その他にも家賃、光熱費、被服費、社会保険料などが上がっています。生活スタイルの中で、音楽や映像配信サービスのサブスクリプション代などの定額コンテンツ、男性の美容品代なども負担が増えています。

一方で、コロナ禍を経て、冠婚葬祭費や日帰り行楽費などの費用は下がる傾向にあることが分かりました。

―生計費調査にはどのような意義があるのですか

最低賃金審議会では、最低賃金を決定するにあたり、①労働者の生計費、②地域の賃金の相場、③事業所・企業の支払い能力―の3点で決める事になっています。しかし、実際の最低賃金審議会の議論では、労働者の生計費の基準について、労働者の実態に合った公的な資料が示されないまま議論が行われています。

そこで、こうした調査を各地で行い、最賃審議会でもこういった数字を参考にしてもらい、大幅な最賃引き上げを求めていきたいと思っています。

一連の最低生計費の試算では、マーケット・バスケット方式(全物量積み上げ方式)を採用しています。食費、光熱費、住居費などを一つ一つ積み上げて、最終的にいくらになるのかを試算する手法です。

モデルケースとして「年齢は25歳で、大学卒業後就職し、勤続年数3年」を想定。19年発表の調査からアップデートするにあたり、24年12月から京都で働く20代の若者たちとの合議の場(=合意形成会議)を設け、結果に反映させました。

─現在、府の最低賃金は時給1058円。最低生計費の必要額、時給約1900円とは大幅な開きがあります。最賃引き上げや大幅な賃上げにどのような手立てが必要ですか

賃金を引き上げるため、都道府県単位で独自の中小企業支援措置をとっている自治体があります。岩手、群馬、徳島などの県では、賃上げを行った中小企業に対し、直接助成金を支給する制度を行っています。

しかし都道府県の助成金では予算も限られ、大幅な賃上げを行うことは難しい状況です。

労働者にとっても、中小業者にとっても負担が重いのが社会保険料です。中小企業の社会保険料を国が負担する仕組みを作ることで、賃上げや中小企業が正規雇用を増やすことなどが期待できます。

7月の参院選では、日本維新の会が、現役世代の社会保険料の負担軽減を名目に、医療費の削減を掲げました。こうしたやり方ではなく、必要な医療費を維持・拡充したうえで、国が中小企業支援として社会保険料の負担軽減を実施することが重要だと考えます。

また、最低賃金は都道府県単位で定められていますが、全国一律にすべきです。

全国一律最賃で人口流出歯止め

最低生計費の試算を全国各地で行っていますが、地方と大都市での生計費の差はほとんどありません。地方では車での移動が必須で、車の購入・維持費などの負担が重い。物価でも多くの商品が、全国同じ値段で販売されています。全国一律の最低賃金にすることで、大都市への人口流入を止め、地方の活性化にもつながると考えています。