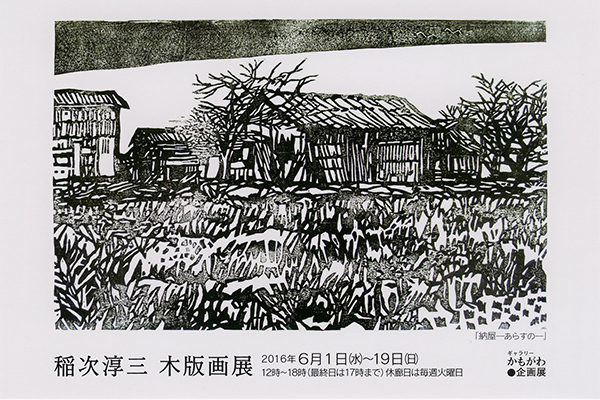

稲次淳三 展

6月1日(水)~6月19日(日)12時~18時(火曜休。最終日は17時まで)、ギャラリーかもがわ(京都市上京区葭屋町通出水上ル亀屋町321。市バス「堀川下立売」下車徒歩2分。周辺に有料Pあり)TEL075・432・3558。

色彩に頼らない、最も基本的な白と黒のコントラストで表現された作品。

木版画展。

問い合わせTEL075・432・3558/FAX075・415・7900(ギャラリーかもがわ)。

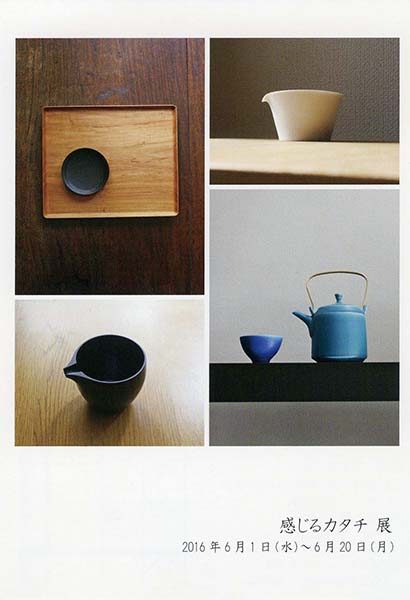

感じるカタチ展

6月1日(水)~6月20(月)11時~19時(火曜休)、ギャラリーひたむき(京都市中京区寺町通御池上ル西側、地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩3分)TEL075・221・8507。

作家在廊=6月5日(日)東一仁、6月12日(日)ふじい(ふじい製作所)

問い合わせTEL075・221・8507(ギャラリーひたむき)。

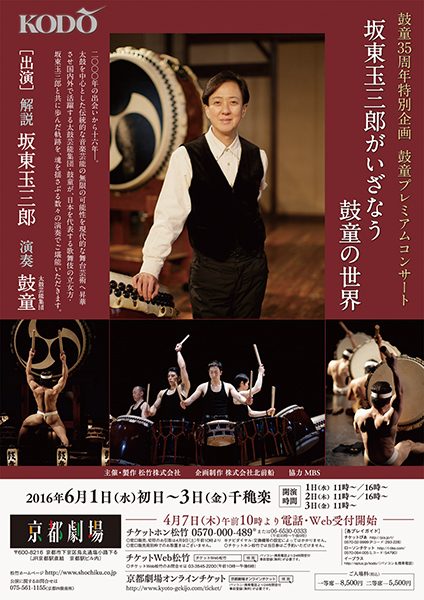

坂東玉三郎がいざなう鼓童の世界

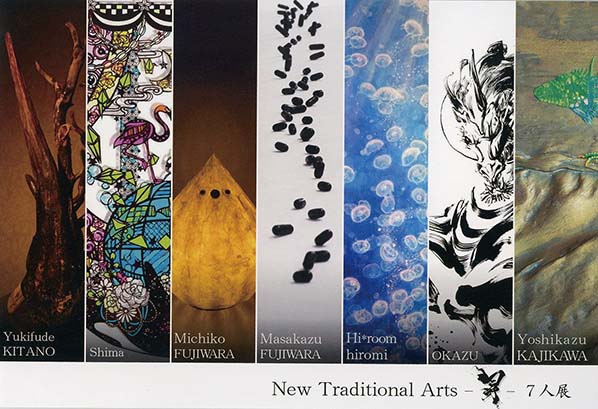

ニュー・トラデッショナル・アーツ ~昇~ 七人展

6月1日(水)~6月7日(火)11時~19時(最終日16時まで)、ぎゃらりぃ西利4F(京都市東山区四条通祇園町南側578〔京つけもの西利祇園店〕。京阪本線「祇園四条」下車徒歩5分)TEL075・525・7111。

出展者=Hi*room hiromi、梶川能一、御歌頭、キタノユキフデ、Shima、藤原正和、藤原美智子

問い合わせTEL075・525・7111(ぎゃらりぃ西利)。

第1回草創

6月1日(水)~6月6日(月)11時~20時(最終日17時まで)、アートギャラリー北野(京都市中京区三条通河原町東入ル恵比須町439-4コーカビル1F。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩5分)TEL075・221・5397。

出展者=井藤こころ、岩田朋恵、川田基寛、久保田晴名、竹中友美、田代翔太、米山沙里

問い合わせTEL075・221・5397(アートギャラリー北野)。

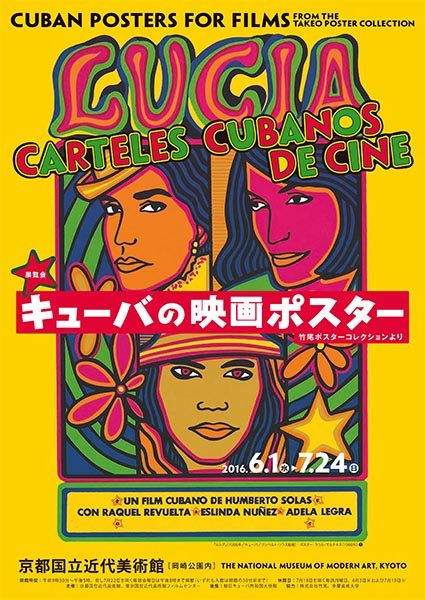

キューバの映画ポスター 竹尾ポスターコレクションより

6月1日(水)~7月24日(日)9時半~17時(月曜休、但し7月18日は開館。6月3日(金)・7月19日(火)は休館。金曜20時まで(7月22日を除く)。入室は閉館30分前まで)、京都国立近代美術館4Fコレクションギャラリー(京都市左京区岡崎円勝寺町〔岡崎公園内〕。市バス「東山二条」「京都会館美術館前」下車徒歩約5分。Pなし、周辺に有料あり)TEL075・761・4111。

魅力的な音楽やダンスで常に注目を浴びるキューバは、1959年の革命以降、国立の映画芸術産業庁(ICAIC[イカイック])を拠点に次々と先鋭的な映画を送り出してきた「小さな映画大国」でもあります。新ラテンアメリカ映画祭の開催でも知られる首都ハバナは、ラテンアメリカ映画の中心地のひとつとなっています。そのキューバは、映画の宣伝においても”革命的な”手法を取り入れました。

この展覧会では、同館と東京国立近代美術館フィルムセンターの共催により、多摩美術大学に寄託されている竹尾ポスターコレクション所蔵作品を中心に、革命期から1990年前後までに制作された85点の映画ポスターを紹介します。キューバ映画はもちろん、盛んに輸入された外国映画のポスターにも焦点を当て、知られざる「映画ポスターの楽園」をご覧ください。

一般430円、大学生130円、高校生・18歳未満・65歳以上・障がい者・その介助者1人無料。※要証明書

問い合わせTEL075・761・4111(代表)、TEL075・761・9900(テレホンサービス)

【関連イベント】

●ギャラリー・トーク 6月12日(日)①12時~13時 ②15時~午後16時、同館4Fコレクション・ギャラリー

講師=岡田秀則(東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員)

無料。要観覧券※各回開始10分前にコレクション・ギャラリー入口に集合

●映画上映会 7月15日(金)18時~20時40分・7月16日(土)14時~17時42分、同館1F講堂

キューバ映画特集『ルシア』ほか。

1プログラム520円。※当日券のみ。先着100席 MoMAK Films

●サルサ・ナイト@MoMAK 7月16日(土)18時~21時、同館1Fエントランスホール

DJ=ロドリーゴ西

1000円。※当日券のみ

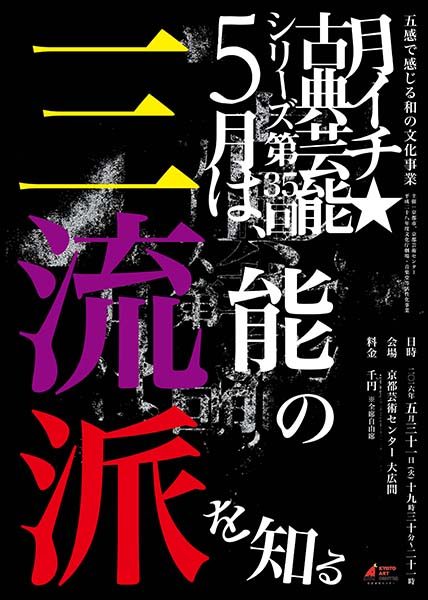

月イチ☆古典芸能~シリーズ第35回「能の三流派を知る」

5月31日(火)19時半~21時(開場19時)、京都芸術センター大広間(京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2。地下鉄烏丸線「四条」、阪急京都線「烏丸」より徒歩5分。Pなし)TEL075・213・1000。※ご来場の際には、公共交通機関をご利用下さい。

月イチ☆古典芸能シリーズは、月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画です。

能のシテ方には、観世流、金春流、宝生流、金剛流、喜多流の五大流派があり、それぞれの流派によって、同じ曲でも謡の詞章、節、舞の型等が異なります。繊細優美な観世流、写実性を重視する金剛流、古風な型を残す金春流。それぞれの流派の違いについて、実演を交えながらお話しします。

講師=片山伸吾(観世流能楽師)、豊嶋晃嗣(金剛流能楽師)、山井綱雄(金春流能楽師)

1000円。全席自由。

定員70人(先着順)。※事前申込制

申し込み・問い合わせTEL075・213・1000(京都芸術センター)。

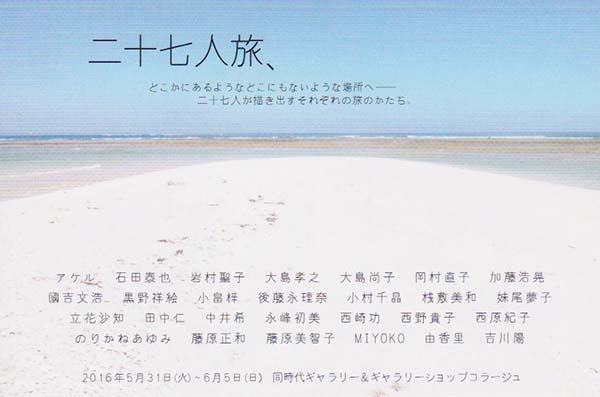

第11回 二十七人旅、

5月31日(火)~6月5日(日)12時~19時(最終日18時まで)、同時代ギャラリーShop collage(京都市中京区三条通御幸町東南角 1928ビル1F。地下鉄東西線「京都市役所前」8番出口より徒歩4分、または京阪本線「三条」6番出口より徒歩6分。Pなし)TEL075・256・6155。

どこかにあるようなどこにもないような場所へ

二十七人が描き出すそれぞれの旅のかたち。

問い合わせTEL075・256・6155(同時代ギャラリー)。

※ギャラリーの規定により、祝花不可

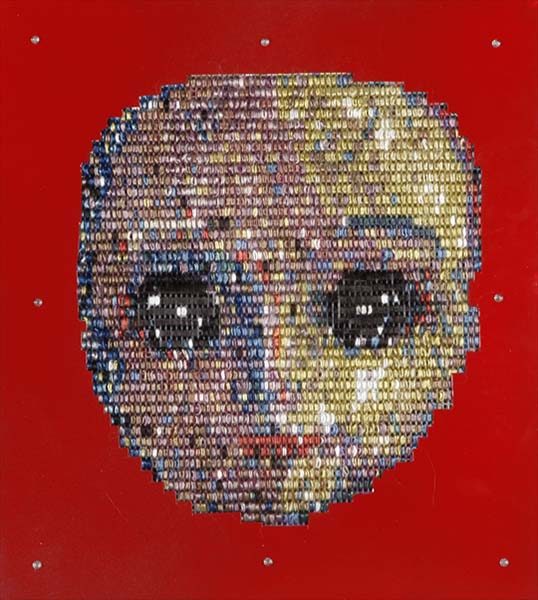

酒井 悟 個展 「face / hair」

5月31日(火)~6月5日(日)12時~18時、クンスト・アルツト(京都市東山区三条神宮道北東角2F。地下鉄東西線「東山」より徒歩3分)TEL090・9697・3786。

問い合わせTEL090・9697・3786(KUNST ARZT)。

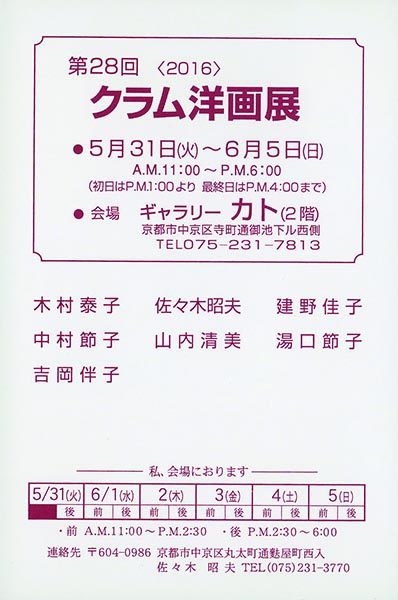

第28回クラム洋画展

5月31日(火)~6月5日(日)11時~18時(初日13時から。最終日16時まで)、ギャラリーカト2F(京都市中京区寺町通御池下ル西側。地下鉄東西線「京都市役所前」5番出口より寺町商店街へ徒歩約1分)TEL075・231・7813。

問い合わせTEL075・231・7813/FAX075・231・7814(ギャラリーカト)。