朝から落語かい

7月2日(日)10時開演(9時半開場)、八幡市文化センター小ホール(京都府八幡市八幡高畑5-3。京阪バス「八幡市役所」下車すぐ)TEL075・971・2111。

出演者=社会人落語サークルなぎさの会/渚家どれす・渚家栄都・渚家貴雀・渚家六丸・ 渚家蘭学

1000円(前売り800円)。

※全席自由

※未就学児入場不可

チケット取り扱い075・971・2111(八幡市文化センター) ほか。

問い合わせTEL075・971・2111(八幡市文化センター)。

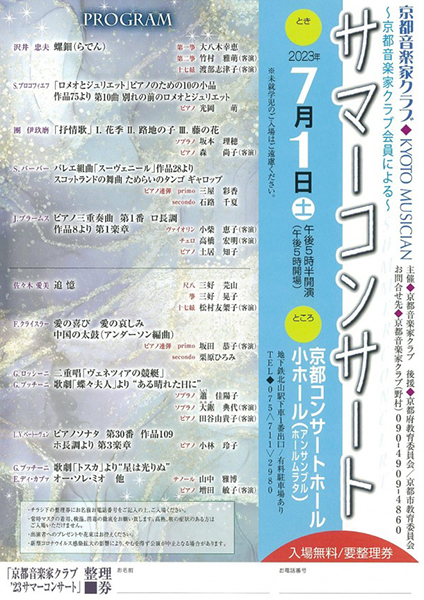

京都音楽家クラブ会員による~サマーコンサート

7月1日(土)17時半開演(17時開場)、京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

出演=石路千夏、大八木幸恵、栗原ひろみ、小林玲子、坂本理穂、簫佳陽子、土居知子、光岡萌、三屋彩香、三好芫山、三好晃子、山中雅博

演奏=独唱、ピアノ独奏・連弾、ピアノ三重奏、邦楽合奏、他

無料。

※要整理券

※未就学児入場不可

問い合わせkidy872[at]outlook.com(京都音楽家クラブ:野村)

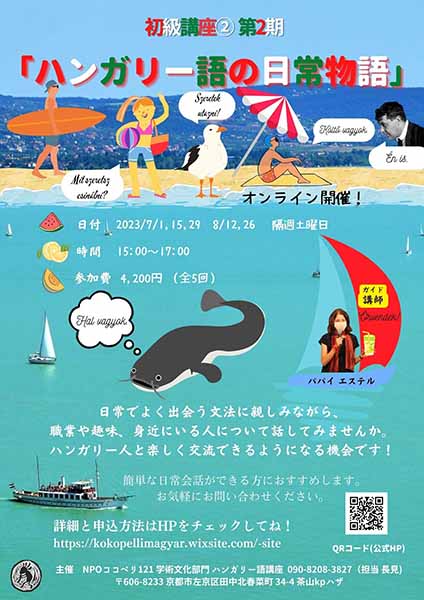

7月・8月 ハンガリー語講座 初級② 第2期「ハンガリー語の日常物語」

7月1日(土)・7月15日(土)・7月29日(土)・8月12日(土)・8月26日(土)15時~17時(14時50分頃よりzoom入室受付)、オンランでの開催。

ハンガリー語の旅は続きます。

バラトン湖行きの電車で出会ったハンガリー人と会話が始まります。夏の金色の小麦畑を見渡しながら、お仕事や趣味についてお話しして、連絡先を交換します!

次に会うのは湖の近くの喫茶店の中。家族や身近な人の話に移ります。夕暮れの湖岸を一緒に歩きながらハンガリー語でつながる楽しい時間を味わいます。

こういう会話を一度体験してみませんか。

今年の夏は所有格や不定形、定活用をポケットに入れて、ハンガリー語の日常物語に飛び込みたいと思います!

講師=パパイ・エステル

4200円、満18歳未満の方・障がい者とその介助人3人まで無料。

※全5回

※これまでに同講座、イベントにご参加いただいたことのある方は上記金額より200円割引

※18歳未満の方、障がい者の方、申し込みフォーム備考欄に要記入

チケット取り扱い WEB申し込みフォーム または氏名、講座名、人数を明記し✉kokopelli.magyar@gmail.comまで申し込み ※7月1日11時、締め切り

問い合わせ✉kokopelli.magyar@gmail.com(ハンガリー語講座、担当:星子、エステル)、TEL090・8208・3827(NPOココペリ121学術文化部門、担当:長見)。

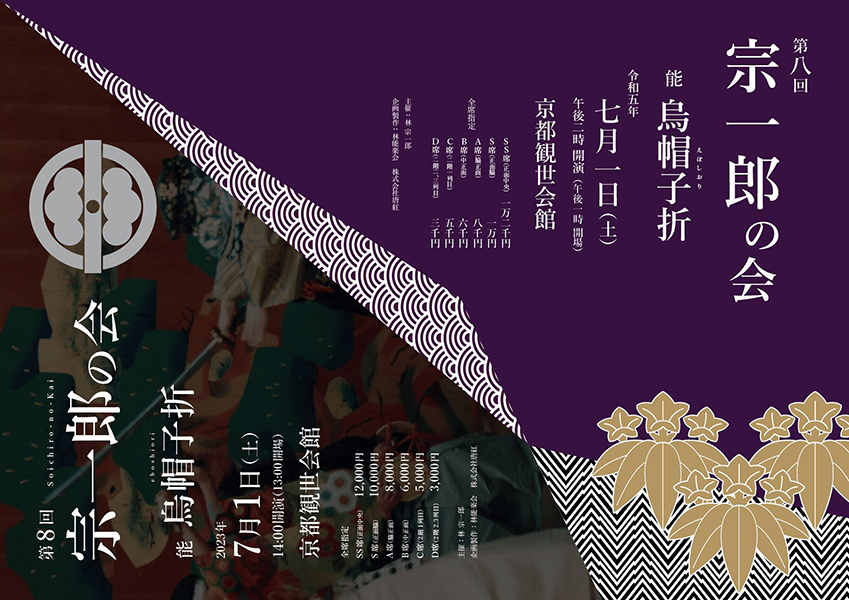

第八回 宗一郎の会

木内貴志「キウチアートマップ 2023」

7月1日(土)~7月23日(日)ギャラリー・パルク 13時~19時(水・木、休廊)+堀川新文化ビルヂング 会期中無休(各施設の営業時間に準じます)。(京都府京都市上京区皀莢町287。地下鉄東西線「二条城前」駅より徒歩15分)。

「キウチアートマップ」では、文字通り「木内と美術と地図」をきっかけとした新作を展開いたします。また、ギャラリー・パルクの入居する堀川新文化ビルヂング内のショーウィンドーやカフェ空間には、木内の過去作品をあわせて展示します。これにより50歳を迎えた木内の「これまでの道のり」と「現在の地図」とともに、もしかすると少しだけ「これから」を見たりすることができるかもしれません。

無料。

問い合わせTEL075・334・5085(Gallery PARC)。

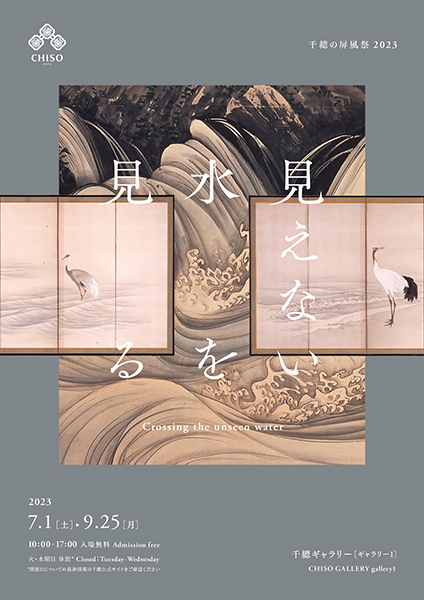

千總の屏風祭2023「見えない水を見る」

7月1日(土)~9月25日(月)10時~17時(火・水曜休)、千總ギャラリー[ギャラリー1](京都市中京区三条通烏丸西入ル御倉町80番地 千總本社ビル2F。地下鉄「烏丸御池」6番出口より徒歩3分)TEL075・253・1555。

今年の千總の屏風祭では水を題材とした作品を中心に展示します。鑑賞を通じて空間も時間も超えて水の存在を感じていただけます。

円山応挙筆の重要文化財「保津川図」を展示。屏風は通常、一双を隣に並べて陳列されますが、同展では「保津川図」を展示空間内で向かい合わせにしつらえます。渓流の中に身を置いているかのような迫力を味わえます。

無料。

※車椅子で来館の方はエレベーターでの案内可能。要店内係員へお知らせ

問い合わせTEL075・253・1555/FAX075・253・1700(千總ギャラリー)。

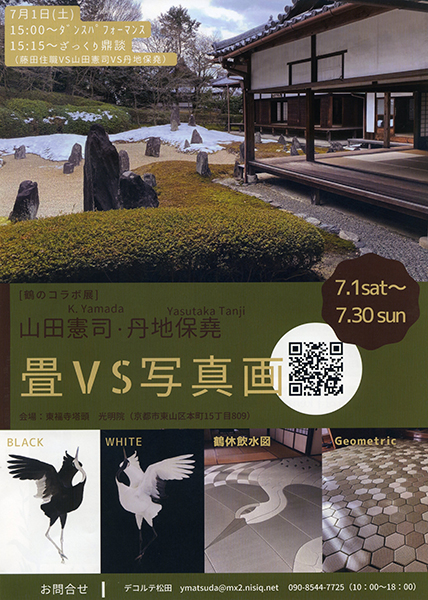

畳職人・山田憲司×写真画家・丹地保堯による「鶴」のコラボ展

上野通明 チェロ・リサイタル

6月30日(金)19時開演(18時半開場)、京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ(京都市左京区下鴨半木町1-26。地下鉄烏丸線「北山」1番・3番出口より南へ徒歩5分。有料Pあり)TEL075・711・2980(代)。

1931年以来、数多くの著名音楽家を輩出してきた「ジュネーヴ国際音楽コンクール」。2021年、チェロ部門に於いて日本人初となる優勝を飾り、一躍世界の注目を集めたチェリスト上野通明のリサイタル。

出演=上野通明(チェロ)、北村朋幹(ピアノ)

プログラム=ベートーヴェン/チェロ・ソナタ 第4番 ハ長調 op.102-1、ブラームス/チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 op.38、J.S.バッハ(フルニエ編)/6つのコラール より、メンデルスゾーン/チェロ・ソナタ 第2番 ニ長調 op.58

5000円。

※全席指定

※未就学児入場不可

チケット取り扱い(チケットぴあ)Pコード:232-576、(ローソンチケット)Lコード:56289 ほか。

問い合わせTEL075・252・8255(otonowa/10時~18時半。日・祝休。土曜不定休)

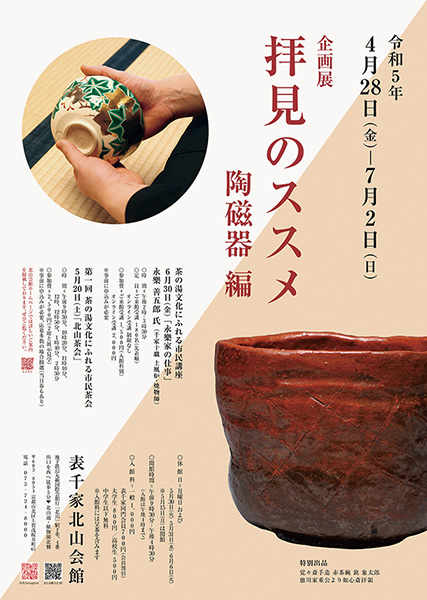

茶の湯文化にふれる市民講座「永樂家の仕事」

6月30日(金)14時~15時半(受付は正午より)、表千家北山会館(京都市北区上賀茂桜井町61。地下鉄烏丸線「北山」4番出口より西へ徒歩5分。Pあり)TEL075・724・8000。

企画展「拝見のススメ 陶磁器編」に因んで、永樂家の仕事を中心として、茶陶の見所や素材の楽しみ、作り手の思いなどについてのお話し。

講師=永樂 善五郎(千家十職 土風炉・焼物師 永樂家十八代)

※オンライン受講あり

来館受講/1500円。※要別途入館料

オンライン受講/2000円。

※要事前予約

申し込み

○来館受講/氏名、住所、電話番号、会員番号を電話、FAX、ハガキ、WEBフォームなどでお知らせください。

複数名での申込みの場合は、「代表申込者」を一人決め、「同行者」の氏名等をお申し出ください。

※定員180人

○オンライン受講/こちら 締め切り6月27日(火)

TEL075・724・8000/FAX075・724・8007(表千家北山会館/9時~17時半)。

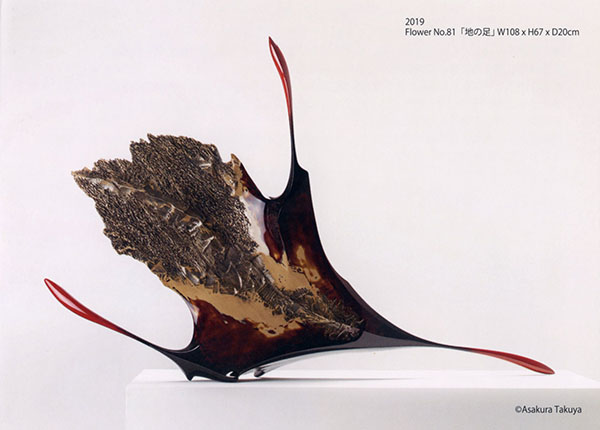

藤野征一郎 作品展

6月30日(金)~7月11日(火)・7月21日(金)~7月31日(月)13時~20時(水・木、休)、芦屋画廊Kyoto(京都市左京区頭町357番地8。京阪三条より徒歩8分)TEL075・754・8556。

漆工芸。

問い合わせTEL075・754・8556(芦屋画廊Kyoto)