マツモト・ヨシオ写真展~都会に魅せられて〈1〉

9月27日(木)~10月2日(火)11時~18時(最終日17時まで)、ギャラリー&喫茶・繭(京都市下京区仏光寺通烏丸東入ル上柳町315-11。地下鉄烏丸線「四条」3・5番出口すぐ)TEL075・351・2011。

9月27日(木)~10月2日(火)11時~18時(最終日17時まで)、ギャラリー&喫茶・繭(京都市下京区仏光寺通烏丸東入ル上柳町315-11。地下鉄烏丸線「四条」3・5番出口すぐ)TEL075・351・2011。

会期中、作家在廊。

問い合わせTEL075・351・2011(ギャラリー&喫茶・繭)。

※ギャラリーの規定により、贈答品等不可

第54回京都大学未来フォーラム「なぜエンターテインメントに残虐な表現が必要なのか」

9月26日(水)18時半~20時(17時45分開場)、京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール(京都市左京区吉田本町。市バス「京大正門前」下車すぐ。Pなし)TEL075・753・2285。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

小説や映画、ドラマ、マンガなどのエンターテインメントは、娯楽のために存在する。ところが、そこにはしばしば、読者や観客の嫌悪を誘い、眉をひそめさせるような凄惨なシーンが登場する。そのため、良識ある人々から背を向けられたり、作品のバッシングにつながることさえある。こうした表現は、いったいなぜ必要なのだろうか。また、映画のレーティングや、条例などによる規制は、望ましいことなのか。あえて実作者の立場から考察してみたい。

講師=貴志祐介(作家)。

無料。

定員先着500人。※要申込

申し込みWeb第54回京都大学未来フォーラム。

問い合わせTEL075・753・2233(月~金、9時~17時)/FAX075・753・2286(京都大学渉外部社会連携推進課)。

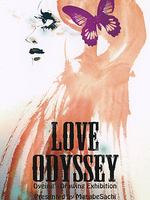

眞鍋沙智 友禅+水彩展 LOVE ODYSSEY

9月25日(火)~9月30日(日)12時~19時(月曜休。最終日17時まで)、ギャラリーH2O(京都市中京区富小路通三条上ル福長町109。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩10分、または地下鉄「烏丸御池」より徒歩10分)TEL075・213・3783。

9月25日(火)~9月30日(日)12時~19時(月曜休。最終日17時まで)、ギャラリーH2O(京都市中京区富小路通三条上ル福長町109。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩10分、または地下鉄「烏丸御池」より徒歩10分)TEL075・213・3783。

「人生という長い旅を、楽しく生き抜く為の衣装」をテーマに手描友禅の着物と水彩の作品を展示。

9月28日(金)オープニングパーティ開催。

問い合わせTEL075・213・3783/FAX075・254・8038(ギャラリーH2O)。

イイホシユミコ作品展 on the table

9月25日(火)~10月14日(日)10時~19時(第2・第4月曜休、祝日の場合翌休)、ギャラリー素形─SUGATA─(京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町271-1〔京都室町御菓子司「然花抄院」奥〕。地下鉄「烏丸御池」2番出口より徒歩5分)TEL075・253・0112。

9月25日(火)~10月14日(日)10時~19時(第2・第4月曜休、祝日の場合翌休)、ギャラリー素形─SUGATA─(京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町271-1〔京都室町御菓子司「然花抄院」奥〕。地下鉄「烏丸御池」2番出口より徒歩5分)TEL075・253・0112。

問い合わせTEL075・253・0112/FAX075・253・0113(ギャラリーSUGATA)。

中山一美展~秋の衣・小物展

9月25日(火)~10月7日(日)12時~19時(月曜休。最終日17時まで)、ギャラリーにしかわ(京都市中京区河原町通四条上ル塩屋町332マロニエビル2F。阪急烏丸線「河原町」3番出口より徒歩5分)TEL075・212・3153。

9月25日(火)~10月7日(日)12時~19時(月曜休。最終日17時まで)、ギャラリーにしかわ(京都市中京区河原町通四条上ル塩屋町332マロニエビル2F。阪急烏丸線「河原町」3番出口より徒歩5分)TEL075・212・3153。

シルク・コットン・ウールなどの天然素材にステッチワーク、染、織などの手法を加え仕上げた変化を楽しめる衣。リバーシブルのパンツ、ベスト、コートの他、帽子やアクセサリーも展示。

問い合わせTEL075・212・3153(ギャラリーにしかわ)。

新陶彫展第14回京都展

9月25日(火)~9月30日(日)9時~17時(入館16時半まで。最終日16時まで)、京都市美術館別館2F(京都市左京区岡崎円勝寺町13〔岡崎公園内〕。市バス「京都会館美術館前」下車すぐ。Pなし、周辺に有料あり)TEL075・762・4671。

21世紀に拓くセラミックアートの探究。

無料。

問い合わせTEL090・3925・4141(辻)。

第6回斎藤治男展─パステル風景画

9月25日(火)~9月30日(日)11時~18時(最終日17時まで)、ギャリエヤマシタ1号館2F(京都市中京区寺町三条上ル天性寺前町537。地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩6分)TEL075・212・7251。

描き始めて6年目の作品から25展を展示。

問い合わせTEL075・231・6505(アート&フレームヤマシタ)。

平成24年秋季企画展「京釜の粋~三条釜座、釜師の技と名品」

9月4日(火)~12月24日(月・休)10時~16時半(月曜休、祝日の場合翌休。入館16時まで)、大西清右衛門美術館(京都市中京区三条通新町西入ル釜座町18-1。地下鉄「烏丸御池」6番出口より徒歩5分。Pなし)TEL075・221・2881。

かつて京都・三条釜座(かまんざ)には、今日にも名をのこす錚々(そうそう)たる釜師が軒を連ね、時の茶人に添う茶の湯釜の制作に切磋琢磨していました。その技と伝統を受け継ぐ大西家には数々の名品が伝わり、中世釜座の歴史を紐解く貴重な資料として、あるいは釜づくりの手本として大切に収蔵され、現代に活かされています。秋季企画展では、釜座で活躍した釜師の技と名品を展示します。

一般800円、大学生500円、高校生以下無料。

問い合わせTEL075・221・2881/FAX075・211・0316(大西清右衛門美術館)。

五感をみがく・いちにち入門「町家の土間でものづくり」

9月23日(日)14時~16時、京町家秦家住宅(京都市下京区油小路仏光寺下ル太子山町594。市バス「四条堀川」下車南へ徒歩5分、または地下鉄烏丸線「四条」より西へ徒歩12分。Pなし、周辺に有料あり)TEL075・351・2565。

うなぎの寝床と呼ばれている通り庭の長さは30メートル。家のなかを貫いている土間で土をこねて器作りに挑戦します。

一般1000円、子ども無料。※親子(5歳以上)対象

定員親子10組。※前日までに要予約、定員になり次第締切

申し込み・問い合わせTEL/FAX075・351・2565(秦家住宅)。

第2回うじ京芸人形劇まつり

9月23日(日)14時開演、宇治市生涯学習センター(京都府宇治市宇治琵琶45-14。京阪宇治交通バス「琵琶台口」すぐ。Pなし)TEL0774・39・9500。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

9月23日(日)14時開演、宇治市生涯学習センター(京都府宇治市宇治琵琶45-14。京阪宇治交通バス「琵琶台口」すぐ。Pなし)TEL0774・39・9500。※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい

宇治市を拠点に活動する人形劇団京芸が、地元宇治の皆さんに人形劇を楽しんでもらおうと去年に引き続き開催。

第1ホールでは、総勢7人での迫力ある大型人形劇『潜水海賊キャプテン・グック』を上演。

主人公の杏子は、ちょっと勝気で男勝りな小学5年生の女の子。お父さんお母さんや学校の男子、先生たちとうまく接することができずにいる。ある日、臨海学校に参加した杏子は、男子とケンカして先生に叱られてしまい、ひとりで夜の海に出る。すると突然海が荒れてきて、杏子は岸に戻れなくなってしまった。そこへ現れたのは、大きな潜水艦。あやうく潜水艦に助けられたが、乗っていたのはなんと海賊!

潜水艦の中で、海賊たちと杏子の旅が始まる。大海原の航海を、迫力ある人形操作と舞台装置で表現。周囲との関係に悩む少女と、ヘンな大人たちとの関係がどう変化するのかなど、親子で楽しんでいただける見ごたえのある作品。

第2ホールに休憩と遊びのスペースを設置。

一般1500円、中学生以下800円。※4歳以上有料

申し込み・問い合わせTEL0774・21・4080(人形劇団京芸)。