京都市「人口減少」と都市計画規制緩和■岡田知弘・京都大学名誉教授〈寄稿〉

「タワマン」建設では歯止めにならず■産業・雇用、公共サービスそろってこそ

京都市は「人口減少」などを理由に、建物の高さ規制の撤廃などの都市計画の規制を大幅に緩和しようとしています。人口減に歯止めをかけるためには何が必要なのか、京都大学名誉教授の岡田知弘さんに寄稿してもらいました。

京都市は、都市計画規制を大幅に見直し、周辺部で子育て世帯をねらったタワーマンションを建設することで、人口減少に歯止めをかけたいとしています。この問題について、地域経済学を専門としている筆者の視点から、いくつか思うところを述べたいと思います。

建築規制厳しい中心部で人口増

今回、「人口減少」問題がクローズアップされたのは、2021年の人口減少数が、全国の市町村で最も多かったという報道がきっかけでした。ちょうどコロナ禍の中で、観光客が激減している時であり、かつ大学の多くがリモート講義となり、留学生などが来日できない時期でもありました。

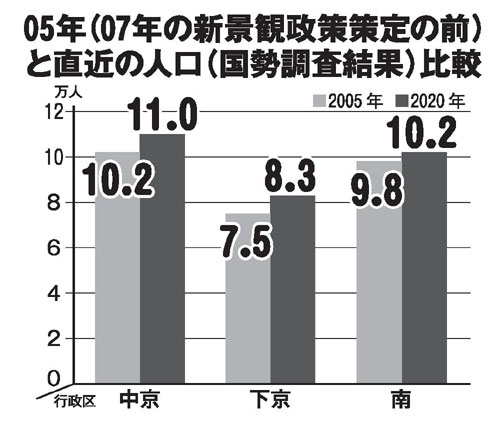

そのような一時的要因だけでなく、5年に1度の国勢調査人口を見ても、15年から20年にかけて、人口が大きく減少していることに留意しなければなりません。その中で区ごとに見た場合、建築規制が厳しい南、中京、下京の3行政区で人口が増えていることにも注目する必要があります。建築規制が厳しいから人口が減少したとは、必ずしも言えないわけです。

そもそも、今の日本で「人口を増やす」とは、どういうことでしょうか。日本全体で人口減少局面に入っているなかで、この問題を京都市だけが単独で解決することはできませんし、たとえ一時的に人口が増えたとしても、他の自治体との住民の奪い合いであれば、根本的な解決にはなりません。

人口とは、一人ひとりの住民の集合です。住民が暮らしていくためには所得を得るための仕事や産業が必要ですし、暮らしや営業を支える多様な産業(医療や福祉も含みます)だけでなく、住民生活をサポートする地方自治体の公共サービスもなければなりません。それらがそろって、はじめて人々の暮らしは成り立ち、人口も維持できるわけです。

インバウンド最優先の結果

京都市は、かつては繊維及び機械金属を中心とした、職住一体のものづくりの街でしたが、1980年代半ばからのバブル経済で地価が高騰、海外への生産移転も加わって、都心部での産業と人口の空洞化が進行しました。その後、京都市の産業政策は、観光業を戦略産業として位置付け、2010年代半ば以降インバウンド観光を最優先し、高級ホテルの誘致を市有地も活用しながら推進しました。民泊も含めて、ホテル用地の獲得競争が激化し、地価も高騰しました。結果、東山区などからの人口流出が顕著になりました。

しかし、コロナショックにより、インバウンド観光客も国内観光客も激減し、観光関連産業は衰退しました。空き地が広がりましたが、地価は高止まりで、マンションや戸建て住宅の価格は高く、とても子育て世代が取得できる水準ではありません。むしろ、外国人を含む市外の居住者の別宅あるいは投資物件としての売買が相場を押し上げています。

一説には、コロナが収束後、インバウンド観光客が戻るので、労働力需要が増えるのではないかと期待する向きもありますが、宿泊・飲食業は、他業種と比較して、非正規雇用の比率が最も高く、低賃金であるという大きな制約があります。

また、法人市民税への寄与もごくわずかです。産業・雇用政策の転換も必要となっています。

さらに、子育てにとって重要な保育や医療費支援の水準が問題です。京都市は、コロナ禍が始まった直後に財政非常事態宣言を発表しました。その行財政改革プランでは、保育園への補助金削減が盛り込まれています。医療費支援策も周辺自治体と比べると見劣りします。

低廉・良質の公営住宅整備

本気で、若い世代の子育て環境を整えるためには、このような政策を抜本的に変える必要があります。市は、市営住宅やその跡地も売却する方針のようですが、低廉かつ良質の公営住宅の充実こそ、若い子育て世代に市街地で居住してもらう最適な方法だといえます。 また、神戸市では、大震災の教訓も踏まえて、タワーマンションの建設抑制策をとっています。とくに京都市南部は地盤が弱いところが多い点にも留意する必要があります。

京都と同じく国際観光都市であるバルセロナでは、オーバーツーリズム(観光公害)問題を機に、空き家を投機対象にしないために開発業者に市民向けの住宅供給を半ば義務付ける条例をつくったほか、市立保育園や公営住宅の増設も行っています。自然エネルギーの供給公社もつくり、真に持続可能な都市を目指しています。そのような方向への転換こそ、京都市の百年の計として、今求められています。

(「週刊京都民報」2023年2月5日付掲載)