京都市「財政危機」キャンペーンは何だったのか■わずか2年で「財政破綻しません」 市民負担増強行へ“過剰な演出”

寄稿■平岡和久立命館大学教授

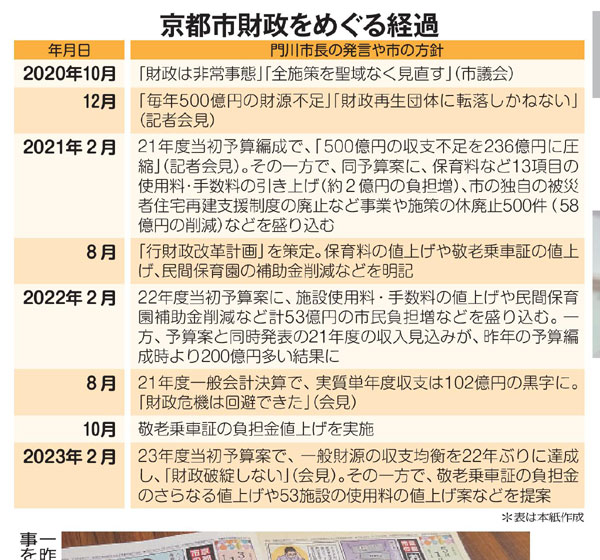

京都市は2月9日、来年度一般会計当初予算案を発表し、門川市長は「財政破綻はしません」と明言しました。しかし、わずか2年前には、門川市長は「このままでは財政破綻する」と述べ、次々と市民負担増や市民サービスカットを強行してきました。市の財政は本当に危機だったのか。そのことを検証するため立命館大学教授(財政学、地方財政論)の平岡和久さんに寄稿してもらいました。

惨事便乗型手法で独自施策削減

市は2021年度予算編成において、500億円の財源不足があり、このままでは財政再生団体になるとしました。しかもコロナ禍の経済ショックに乗じて、歳入を過小に、歳出は過大に見積もり、「財政破綻」をあおってきました。そして、これまで住民の反対でできなかった福祉事業や独自施策の見直し、さらには住民負担増を強引に進めました。「ショック・ドクトリン」(惨事便乗型)的な手法です。

そもそもコロナ禍に市民に負担増を強いていいのか、その正当性とともに、国がコロナ対策のため地方自治体に相当の財政支援をしているもと、「財政破綻」の根拠も問われていました。

市では、特別な財源対策を講じることで予算を組むことが常態化しており、言わば「慢性的財政危機」にありました。しかし、それは、このままでは財政再生団体になるとする「急性危機」(緊急事態)とは区別しなければなりません。実際には「急性危機」をあおる過剰な演出であったことが、その後、数字の上ではっきりしてきました。

21年度決算が確定すると、市は一般会計は4億円の黒字であるが、89億円の特別財源対策を考慮すれば、実質85億円の赤字であると説明しました。しかし、実は実質単年度収支は102億円の黒字だったのです。市は長い間公債管理基金から借入していたうち、187億円を返済し、それによって赤字を「演出」したのです。

500億円の財源不足とされていたのが、決算時には102億円の実質的黒字ということは約600億円のギャップであり、行財政改革だけでは説明できません。財源不足の過大見積もりがあったことは明らかです。

特に、歳入一般財源は当初予算からみても315億円も上振れしました。さらに22、23両年度においても歳入一般財源の上振れがみられます。歳入一般財源の上振れの背景には政府の見通し以上の国税・地方税の増収があったこともあります。しかし、それだけでなく、もとから歳入一般財源の過少見積もりや歳出一般財源の過大見積もりで、財源不足を過大に見せていたのです。

市の「行財政改革」において、独自施策の見直しなどは厳しく実施する一方、投資的経費については計画を上回る支出を行っています。実際、投資的経費に充てた一般財源は22年度当初予算では151億円でしたが、2月補正予算案では206億円と大きく上振れしています。

市の説明では投資的経費206億円のうち、39億円は当初予算の見込みを上回る資産の有効活用によるものとし、道路・橋梁・河川などの防災・減災対策などに充てるとしています。しかし、投資的経費を当初予算の範囲内に収めていれば、特別の財源対策はゼロになるはずです。

財政収支均衡22年度もできた

つまり、決算では21年度の実質単年度収支の大幅黒字に続いて、22年度も財政収支均衡あるいは黒字化を実現できる状況だったのです。23年度当初予算案の時点で、「財政危機を脱した(財政収支均衡を達成した)」という市の説明は、このような肝心な事実を伝えていません。

なお、道路・橋梁などの防災・減災対策を急ぐ必要があるのなら、21年度において公債償還基金への187億円返済を急がず、その財源を充てることができたはずです。

大型開発に振り向け?

市は現在、数々の大型プロジェクトを計画しており、財政危機を脱したとして、結局は確保した財源を大型プロジェクトに振り向けるのではないかという疑念は強まらざるをえません。今後、大型プロジェクトのためにさらなる財源を確保する必要があれば、条例によって市長の権限を強め、トップダウンによるリストラ型の「行財政改革」を繰り返すおそれがあります。

欧米経済の減速が明らかになるなかで、今後も高水準の国税収や地方税収が継続するとは限りません。カットされた住民サービスを復元し、住民負担を軽減しながら、住民生活を支えるサービスの拡充を図るためには、大型プロジェクトを見直すだけでなく、住民参加によるボトムアップの「行財政改革」を進める必要があります。

(「週刊京都民報」2023年2月26日付掲載)